Как понять, что отекают легкие: симптомы и срочная помощь

Отек легких представляет собой тяжелое состояние, угрожающее не только здоровью, но и жизни человека. Возникнуть он может по ряду причин у людей практически любого возраста, но всегда сопровождается рядом характерных симптомов.

Вовремя заметить, что отекают легкие, распознать симптомы – с этим может справиться не только профессиональный медик, но и человек без специального образования, внимательно относящийся к себе и своим близким.

Механизм развития отека

В норме легочная ткань состоит из множества мельчайших, заполненных воздухом пузырьков – альвеол. Если помимо воздуха в альвеолах начинает скапливаться жидкость – в результате пропотевания её из кровеносной и лимфатической системы – возникает отек легких.

Механизм возникновения этого патологического состояния следующий:

- В результате застойных явлений в малом легочном круге кровообращения нарушается отток крови и лимфы и происходит повышение внутрисосудистого давления в легочных капиллярах и лимфатических сосудах.

- Кровь и лимфа скапливаются в сосудах и начинают проникать сквозь их стенки в легочные структуры альвеолы – происходит так называемый выпот жидкости.

- Проникшая в альвеолы жидкость или транссудат как бы вытесняет из них воздух и значительно уменьшает их дыхательную поверхность. Ситуация усугубляется по мере увеличения количества транссудата в легких – наблюдается эффект «внутреннего утопления», когда легкие заполняются водой и не могут полноценно функционировать.

- Транссудат очень богат белком и поэтому легко вспенивается при соприкосновении с воздухом в альвеолах. Получившаяся пена ещё больше затрудняет процесс дыхания.

- В итоге дыхание становится практически невозможным, кислород не попадает в кровь, возникает гипоксия и смерть.

Причины отека легких могут быть:

1. Кардиогенными – то есть связанными с заболеваниями сердца и сосудов: острый инфаркт, сердечные пороки, кардиосклероз, тяжелая степень гипертонии. В этом случае застой в малом круге кровообращения возникает из-за того, что сердце не справляется со своими функциями и не способно полноценно прокачивать кровь через легкие.

2. Некардиогенными:

- Гидростатический отек возникает из-за повышения внутрикапиллярного давления в легких в результате легочной эмболии, пневмоторакса, опухолей, бронхиальной астмы, попадании в дыхательные пути инородных предметов;

- Мембраногенный отек развивается при повышении проницаемости легочных капилляров в результате респираторного дистресс-синдрома (сепсис, травма грудной клетки, пневмония), аспирационного синдрома (рвотные массы или вода попадают в легкие), ингаляционного и интоксикационного синдромов (отравление токсическими веществами, в том числе эндотоксинами).

Симптоматика: от первых признаков до опасной формы

Предвестниками отека легких у взрослого человека являются такие симптомы и признаки:

- появление одышки и удушья, которые не зависят от физической нагрузки;

- покашливание или дискомфорт за грудиной при малейшей физической нагрузке или в положении лежа;

- ортопноэ – вынужденное вертикальное положение больного, которое он принимает потому, что лежа не может полноценно дышать.

Отек легких может протекать по-разному: в некоторых случаях он развивается практически молниеносно, за несколько минут, а иногда разворачивается в полном объеме в течение нескольких часов.

По мере нарастания отека и дисфункции все большей площади легких состояние больного быстро ухудшается и могут возникнуть сначала «синяя», а затем «серая» гипоксия:

| Симптомы | «Синяя» гипоксия | «Серая» гипоксия |

| Общее состояние | Тяжелое, сильная слабость и беспокойство. Сознание сохранено. Вынужденное вертикальное положение тела. На шее видны вздувшиеся сосуды. Могут быть тошнота и рвота, высокая температура. | Крайне тяжелое. Сознание спутанное вплоть до полной его потери. Апатия. |

| Локализация боли | За грудиной | Сильная сжимающая боль за грудиной |

| Дыхание | Затрудненное, частое (30-60 в минуту) и поверхностное | Редкое и аритмичное. Слышны хрипы в легких. |

| Кашель | Вначале сухой и мучительный, затем с обильной пеной-мокротой. Ощущение клокотания жидкости внутри. | С обильной пенистой жидкостью розоватого оттенка. |

| Состояние кожи и слизистых | Слизистые оболочки и кожа на пальцах посиневшие | Кожа землистого оттенка, покрыта холодным потом |

| Пульс | Частый, до 100 в минуту, но слабый | Слабый, практически не прощупывается |

| Мочеиспускание | Очень редкое, вплоть до полного отсутствия | Отсутствует |

| Прогноз | При своевременном оказании помощи благоприятный | Неблагоприятный |

Как своевременно узнать, не спутать с другими болезнями

Если отек развивается постепенно, то стадия мнимого благополучия может занимать около суток.

Иногда патология протекает в стертой форме, при которой гипоксия не сильно выражена. Чаще это случается у больных с острым инфарктом миокарда.

Тревожными симптомами, которые требуют немедленного обращения к врачу, являются:

- одышка в состоянии покоя;

- затрудненное дыхание, при этом больной жалуется на ощущение «клокотания» в груди;

- невозможность вдохнуть «полной грудью» – при попытке так сделать больной закашливается и чувствует боль;

- учащение дыхания – как компенсация его недостаточной глубины;

- чувство сжатия и дискомфорта за грудиной;

- сухой непрекращающийся кашель;

- невозможность прилечь – в горизонтальном положении больному становится хуже;

- разбитость и слабость;

- посинение губ и кончиков пальцев.

При возникновении данного симптомокомплекса необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, поскольку отек легких требует лечения в условиях стационара.

Как помочь больному — что можно и нельзя делать

Алгоритм действий для оказания первой неотложной помощи при отеке легких состоит в выполнении следующих неотложных мероприятий:

- Вызвать скорую помощь. Нельзя игнорировать жалобы и ждать ухудшения состояния – отек легких может привести к летальному исходу практически молниеносно.

- Больного успокоить: воспользоваться валерьянкой или пустырником.

- Расстегнуть всю стесняющую дыхание одежду.

- Усадить на стул, опустить ноги вниз. Нельзя укладывать такого пациента в горизонтальное положение.

- До приезда врача можно наложить жгуты на конечности, пережимающие вены. Важно при этом не допускать исчезновения пульса на пережатой конечности. Жгуты накладываются на 15-20 минут, затем снимаются. Через некоторое время их можно опять наложить. Таким образом, сердце разгружается – ему требуется меньше усилий, чтобы качать кровь на периферию тела.

- Можно дать пациенту 1 таблетку нитроглицерина подъязычно.

- Если есть возможность – воспользоваться кислородной маской.

- Если во время кашля отделяется большое количество пены – следует воспользоваться средствами для пеногашения. В домашних условиях это может быть обычный спирт: к носу и рту больного периодически прикладывают полотенце, смоченное в водке или медицинском спирте. Отхаркивающими средствами лучше не пользоваться, если кашель уже стал влажным с обильной мокротой.

- Чтобы отек не распространялся – следует согреть спину больного: поставить горчичники.

От того, насколько быстро будут распознаны симптомы отека легких и насколько своевременно будет оказана доврачебная неотложная помощь, часто зависит жизнь больного человека.

Важно не игнорировать первые симптомы отека легких, а своевременно принимать меры по её ликвидации и профессиональному лечению в условиях стационара.

Источник: https://oserdce.com/sosudy/otek-legkix/proyavleniya.html

Чем опасна жидкость в легких при пневмонии: причины и лечение отека

Отёк легких – это острое состояние, которое характеризуется выходом жидкой части крови из сосудистого русла, сначала в межуточную ткань, а затем и в альвеолы легких, что в последствии приводит к нарушению вентиляционной и дыхательной функций.

Появление жидкости в легких является самым грозным и опасным осложнением пневмонии, особенно это касается пожилых людей. По разным данным процент встречаемости отека легких, как осложнения, составляет: 0,3 -1%. Такой маленький показатель связан с развитием медицины (выявлением заболеваний на ранней стадии, качественное лечение).

Речь идет об отеке легких как осложнении пневмонии, следовательно, причиной его развития и является воспаление легких. Но, не у всех больных пневмонией развивается отек легких. Это связано с факторами, которые способствуют ухудшению течения заболевания и развитию осложнений. К таковым факторам относят:

- позднее обращение за медицинской помощью;

- длительная ингаляция чистым (100%) кислородом;

- проникающее ранение грудной клетки (посттравматическая пневмония);

- профессиональные заболевания легких;

- общее переохлаждение;

- вредные привычки (курение, токсикомания);

- аспирация содержимого носоглотки или рвотных масс;

- наличие злокачественных новообразований;

- острые и хронические заболевания (особенно сердца и легких);

- аллергическая реакция;

- шок, сепсис, ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание);

- переливание крови;

- эмболия ветвей легочных артерий;

- ожоговая болезнь.

У беременных женщин отек легких развивается на фоне эклампсии в следствии гормональных нарушений.

Выше перечислено огромное количество причин развития отека, но самая частая из них, это несвоевременное обращение за медицинской помощью.

Важно! Своевременное обращение к врачу предотвращает возникновение отека легких.

Причины

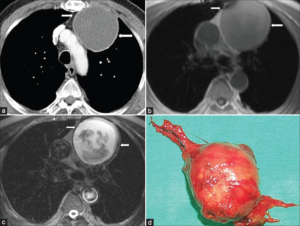

В развитии отека легких выделяют две стадии:

1. Интерстициальный отек легких (сердечная астма)

Все начинается с повреждения альвеолокапилярной мембраны. Нарушается ее барьерная функция и повышается проницаемость.

Одновременно с этим, в ответ на повреждение, выбрасывается большое количество медиаторов воспаления (интерлейкины, ФНО, простогландины и другие), активируется система свертывания крови (тромбоциты, фибрин).

Выброс медиаторов способствует еще большей проницаемости сосудов легких и угнетению защитного механизма “гипоксической вазоконстрикции”. Все это приводит к пропотеванию жидкой части крови в интерстиций легких.

2. Альвеолярный отек легких

[attention type=yellow]Вместе с факторами воспаления активируется и иммунная система (комплемент, нейтрофилы, макрофаги), все они приводят к разрушению альвеолоцитов и проникновению жидкости в полость альвеол.

[/attention]Вместе с плазмой, через расширенные поры в сосудах, из крови выходят и белки (альбумины, глобулины), что приводит к повышению онкотического давления в интерстицеальном пространстве легких и снижению в крови.

Экссудация жидкости в альвеолы и разрушение альвеолоцитов приводит к повреждению сурфактанта и утрате способности его синтезировать.

Отсутствие сурфактанта ведет к слипанию альвеол и образованию ателектазов легких. В других случаях происходит смешивание альвеолярного воздуха с транссудатом и образования пены. В любом случае, все эти процессы способствуют развитию острой дыхательной недостаточности.

Гипоксия органов и тканей, вызванная выключением из дыхания части альвеол, активирует реакции адаптации (тахикардия, тахипноэ). Это приводит к повышению давления в правых отделах сердца и еще большей экссудации жидкости в легкие (порочный круг).

Клиническая картина

Отек легких – это острое состояние, которое развивается в первые 12-24 часов (реже 1-2 часа или 2-3 сутки). Основные проявления болезни: ярко выраженная одышка, гипоксия, признаки инфильтрации на рентгенограмме, снижение артериального давления.

Все эти симптомы появляются сначала заболевания и неуклонно прогрессируют с его развитием. На стадии интерстициального отека состояние пациента тяжелое или средней тяжести. На данном этапе наблюдаются приступы сердечной астмы, для которых характерно:

- сильно выраженная одышка, вплоть до удушья;

- кашель;

- побледнение и цианоз кожных покровов;

- похолодание кожи и появление холодного пота;

- участие вспомогательных мышц в акте дыхания;

- тахипноэ 40-60 в минуту;

- тахикардия 120-200 в минуту;

- повышение артериального давления;

- чумное тяжелое дыхание (стридорозное), которое выслушивается без фонендоскопа;

- при аускультации слышны сухие свистящие хрипы.

Как правило, приступ застает больного в ночное или раннее утреннее время. Пациент обеспокоен, мечется в поисках удобного положения.

Он занимает вынужденное положение “ортопноэ”, так как оно способствует участию вспомогательных мышц в дыхании и тем самым облегчает одышку.

[attention type=red]Приступ может возникнуть и в дневное время, провоцирующими факторами являются: физическая нагрузка, эмоциональное потрясение, резкие перепады температуры, смена положения тела и другие.

[/attention]На стадии альвеолярного отека (собственно отек легких) состояние больного всегда крайне тяжелое. На этом этапе развивается острая дыхательная недостаточность, которая проявляется следующими признаками:

- удушьем;

- цианозом всего тела;

- набуханием шейных вен;

- отеком лица;

- АД снижено;

- пульс нитевидный;

- патологическим дыханием (Чейна-Стокса);

- дыхание больного слышно даже на расстояние (клокочущее);

- при аускультации слышны влажные хрипы;

- во время кашля отделяется пена алого цвета;

- больной находится в вынужденном положении “ортопноэ” или лежа с приподнятым изголовьем. Он заторможен, сознание спутанное, или отсутствует вплоть до комы.

Внимание! Данная стадия является предагональной и требует неотложной помощи.

Исход и лечение воспаления легких

Так как состояние острое и жизнеугрожающее, оно требует срочной терапии. Лечение должно включать в себя несколько основных этапов:

- воздействие на причину развития процесса (лечение пневмонии и устранение факторов риска);

- адекватная оксигенотерапия;

- инфузионная терапия;

- терапия постгипоксических изменений тканей и органов;

- профилактика присоединения вторичной инфекции.

Лечение пневмонии проводится в соответствии со стандартами с применением антибиотиков и других групп препаратов (подробно описано в другой статье).

Огромное значение имеет поддержание необходимого уровня кислорода в крови (SaО2 не менее 90%). Для этого используют ингаляцию увлажненного кислорода высокой концентрации (2-6 л/минуту). Это способствует адекватному газообмену и устранению гипоксии. Также, ингаляционно вводятся следующие лекарственные средства:

- бронходилататоры (бета-адреномиметики, метилксантины, глюкокортикостероиды) – они расширяют бронхи, облегчая тем самым отхождение пены и вентиляцию;

- пеногасители (этиловый спирт, антифомсилан) – разрушают пену и освобождают альвеолы;

- наркотические анальгетики (фентанил) – для устранения болевого синдрома, интубации.

Инфузионная терапия необходима для коррекции кислотно-щелочного состояния крови, уравновешивания гидростатического и онкотического давления плазмы и тканей, удаления лишней жидкости из организма. Для этого внутривенно вводят следующие группы препаратов:

- растворы с различной осмолярностью – для восстановления рН крови;

- диуретики (фуросемид, маннит) – выводят жидкость из тканей, а затем и из организма;

- сосудорасширяющие средства (нитраты, ганглиоблокаторы) – способствуют большему притоку крови к органам и тканям;

- наркотические анальгетики (морфин) – уменьшает пост и преднагрузку на сердце;

- инотропы (дофамин) – стабилизирует работу сердца;

- препараты для инфузионного питания – при невозможности энтерального питания.

Нутритивная поддержка также способствует скорейшему восстановлению органов после гипоксии. Профилактика нозокомиальной инфекции проводится антибиотиками.

Прогноз при отеке легких неблагоприятный. Все зависит от состояния, времени обращения и многих других факторов. Летальность составляет 20-50%.

Заключение

Отек легких является очень тяжелым осложнением, которое приводит к развитию острой дыхательной недостаточности и смерти. Вот почему так важно не затягивать с обращением в больницу. Своевременно начатое лечение пневмонии поможет избежать этого осложнения, а в случае его возникновения, будет оказана быстрая и квалифицированная помощь.

Источник: https://bronhus.com/zabolevaniya/pnevmoniya/vzroslye/posledstviya-oslozhneniya/otek-kak.html

Возможные осложнения после пневмонии и их последствия

Пневмония – это инфекционное заболевание, поражающее легкие, возбудителями которой могут быть как бактерии, так и вирусы или грибки.

Воспаление легких является одним из самых опасных заболеваний в мире, несмотря на то, что существует большой арсенал медикаментозных средств для борьбы с инфекцией. Болезнь часто протекает без видимых симптомов, поэтому поздно выявляется.

Позднее лечение приводит к различным осложнениям. В этой статье будет рассмотрено, какие осложнения бывают после пневмонии, и как их выявить, чтобы своевременно начать терапию.

Кто находится в группе риска?

Негативные последствия заболевания чаще всего встречаются у следующей категории пациентов:

- люди пожилого возраста;

- дети, чаще всего младенцы;

- лица с врожденным низким иммунитетом;

- ослабленные онкологическими заболеваниями, приемом большого количества медикаментов, ВИЧ-инфицированные;

- страдающие болезнями дыхательной системы;

- имеющие хронические заболевания — пороки сердца, сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

- получившие несоответствующее лечение — препараты, назначенные без анализа на эффективность по борьбе с возбудителем болезни, самолечение;

- пациенты с тотальной пневмонией;

- злоупотребляющие алкоголизмом и курением.

Причины возникновения

Осложнения после заболевания появляются в результате:

- сильных эмоциональных стрессов;

- некачественного питания;

- низкого уровня иммунитета;

- частых простудных заболеваний;

- сбоев в работе эндокринной системы;

- тяжелых операций;

- старческого возраста;

- курения, приема алкоголя и наркотиков;

- несоблюдения режима лечения;

- неправильно составленной схемы терапии;

- сильной интоксикации организма патогенными микроорганизмами.

Все последствия после пневмонии разделяются по месту локализации на два типа: легочные и внелегочные.

Легочные осложнения включают в себя следующие заболевания:

- легочный абсцесс и гангрены;

- разные виды плевритов и кровотечения;

- бронхообструктивный синдром;

- тяжелая форма недостаточности дыхательной функции.

К самым распространенным внелегочным осложнениям относится:

- нарушение свертываемости крови с образованием тромбов в мелких сосудах (ДВС-синдром);

- аномалии, связанные с работой сердца и сосудов;

- энцефалит и менингит;

- всевозможные психические отклонения;

- инфекционно-токсический шок (ИТШ);

- общее заражение организма болезнетворными микроорганизмами через кровь (сепсис).

На вопрос о том, какие осложнения могут быть после пневмонии, следует ответить, что с током крови инфекция, находящаяся в легких, может попасть в любой внутренний орган и вызвать его заболевание.

Пневмония – коварное заболевание, после нее часто наступают негативные последствия, которые сохраняются всю жизнь. Очень важно курс лечения завершать до полного выздоровления, так как несмотря на улучшение состояния ребенка воспалительный процесс может продолжаться.

Выздоровление обязательно должно подтверждаться контрольным обследованием. Самым частым и безопасным последствием пневмонии является длительный кашель, возникающий в результате поврежденной слизистой оболочки верхних дыхательных путей и выделением значительного количества мокроты.

Он может продолжаться несколько недель после выздоровления.

Кроме этого, нередко осложнением после пневмонии у детей становится астеническим синдромом. Он проявляется психической раздражительной слабостью, нетерпеливостью, нестабильным настроением, быстрой утомляемостью, непереносимостью громкого звука, яркого света.

Устранить последствия помогают физиопроцедуры. Выполнение специальных массажей, аэротерапии, дыхательных упражнений помогают ускорить процесс выздоровления.

Осложнения пневмонии у детей, которые появляются сразу после болезни

Некоторые осложнения болезни появляются сразу же по истечении первых нескольких суток после выздоровления ребенка или даже во время лечения. К ним относится:

- Нейротоксикоз. У детей это заболевание является реакцией организма на инфекцию. Заболевая, ребенок проявляет повышенную активность, может долго плакать, устраивать истерики. Спустя некоторое время его настроение резко меняется. Оживленность пропадает, появляется вялость, угнетенность, безразличие к окружающим. Затем через некоторое время поднимается высокая температура, до 40 градусов, которая не поддается снижению. На фоне жара возникают судороги с возможной остановкой дыхания.

- Синдром Уотерхауза-Фридериксена. Это тяжелая патология, которая развивается с кровоизлияниями в кору надпочечников. Осложнение после пневмонии, симптомы которого проявляются повышением температуры более 39 градусов и головными болями, имеет острое течение. Происходит быстрое снижение артериального давления, появляется тахикардия, пульс еле прощупывается. Дыхание становится учащенным и прерывистым, возможно и состояние комы.

Для успешного лечения последствий пневмонии очень важно вовремя диагностировать заболевание. В детском возрасте осложнения развиваются очень быстро.

Отсроченные осложнения

Ребенок, считающийся выздоровевшим, внезапно снова может почувствовать себя плохо в результате проявления поздних осложнений после пневмонии. К таким заболеваниям относится:

- Легочная недостаточность – часто беспокоит детей после выздоровления от основного заболевания. У ребенка появляется одышка, учащенное поверхностное дыхание, губы и носогубный треугольник приобретают синеватый оттенок.

- Сепсис – общее заражение организма попавшими в кровь патологическими микроорганизмами. Характеризуется высокой температурой тела, нарушением сердечного ритма, снижением артериального давления, потерей сознания. Заболевание неизлечимо.

Для предупреждения негативных последствий к лечению пневмонии следует относиться очень серьезно и строго соблюдать все назначения врача.

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

Болезнетворные микроорганизмы, находящиеся в легких, распространяясь по организму, нередко вызывают осложнения на сердце. После пневмонии могут возникнуть следующие заболевания:

- Миокардит. Это воспаление сердечной мышцы, в результате которого нарушаются ее основные функции: проводимость, способность сокращаться. Заболевание начинается с маловыраженных симптомов. С прогрессированием миокардита появляется снижение работоспособности, быстрая утомляемость, слабость на фоне нормальной или незначительно повышенной температуры тела. Основным признаком заболевания считается постоянная колющая или давящая боль в верхней части сердца, которую невозможно купировать нитроглицерином. Появляется сердечная недостаточность, на что указывает одышка при незначительной физической активности, аритмия и отечность ног.

- Перикардит. При попадании в полость перикарда инфекции при осложнении после пневмонии происходит воспаление наружной оболочки сердца. Больной чувствует сильную слабость и постоянную загрудинную боль, которая усиливается при вдохе, кашле, глотании и в лежачем положении. Происходит изменение ткани перикарда: она становится плотной и толстой, ограничивая амплитуду движения сердца. Оно перестает справляться с поступающим объемом крови, поэтому образуется отечность. Без надлежащего лечения возможно развитие отека легких.

Какие осложнения после пневмонии у взрослых

Кроме нарушений в сердечно-сосудистой системе, могут начаться следующие тяжелые заболевания:

- Абсцесс легких – это заболевание связано с воспалением легочной ткани, ее разрушением и образованием некротических полостей, заполненных гноем. На начальных стадиях наблюдается общая слабость, одышка, повышенная температура, сухой кашель, потеря аппетита. С развитием заболевания кашель становится влажным, выделяется большое количество мокроты, имеющей неприятный запах и темный цвет, температура тела снижается и улучшается общее состояние.

- Отек легкого – происходит из-за накопления жидкости в тканях органа. Симптомы осложнения после пневмонии у взрослых проявляются в нарушении газообмена, что ведет к недостатку кислорода в крови, появлению синюшных кожных покровов и нехватки воздуха. Больного мучает сильная одышка даже в состоянии покоя, клокочущее дыхание, тахикардия. При кашле выделяется пенистая мокрота розового оттенка. Появляется страх смерти, сознание спутано, часто возникает кома.

- Плеврит – различают три вида: сухой, экссудативный и гнойный. Часто диагностируется как осложнение после пневмонии, когда инфекция попадает в плевру и вызывает воспаление. Каждый тип заболевания имеет свои симптомы, но для всех характерна слабость, низкая работоспособность, повышенная температура, кашель.

Самое важное для больных переболевших воспалением легких уберечься от осложнений.

Для этого следует убедиться, что после курса терапии температура тела полностью стабилизировалась, а рентгеновские снимки показывают, что в легких не осталось очагов воспаления. После выздоровления врачи рекомендуют особое внимание уделить питанию.

В рацион включит здоровую пищу, содержащую витамины, минералы и микроэлементы. Для поддержания иммунной системы нужно использовать отвары трав и витаминные комплексы.

Для восстановления микрофлоры ЖКТ необходим прием пробиотиков. Курс физиопроцедур поможет восстановить и укрепить органы дыхания. Выздоравливающему рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, заниматься посильным спортом и остерегаться простудных заболеваний. При серьезном отношении к лечению реабилитация проходит успешно, и здоровье восстанавливается.

Отек легких у пожилых людей

Отёк лёгких – синдром, возникающий внезапно, характеризуется, накоплением жидкости в лёгких (в интерстиции, лёгочных альвеолах), с последующим нарушением газообмена в лёгких и развитие гипоксии (недостаток кислорода в крови), проявляющееся цианозом (синюшностью) кожи, тяжёлым удушьем (нехватка воздуха).

Отек легких может развиваться не только при левожелудочковой недостаточности, но и при пневмониях, появлении инородных тел в бронхах, резком снижении атмосферного давления.

Отек легких — это острое состояние, требующее неотложной помощи, так как симптоматика развивается настолько бурно, что неблагоприятный исход может наступить довольно быстро.

Внезапно, нередко в ночное время, на фоне приступа стенокардии у больного возникает резкая одышка (вплоть до удушья), появляется сухой кашель, который быстро сменяется влажным с отделением пенистой кровянистой мокроты.

Больной принимает вынужденное полусидячее или сидячее положение, опустив ноги, упираясь руками в кровать, стул, в дыхании участвуют вспомогательные мышцы. Наступает общее возбуждение, появляется чувство страха смерти. Кожные покровы становятся цианотичными. В легких по всем полям выслушиваются влажные разнокалиберные хрипы, частота дыхательных движений увеличивается до 40—45 дыхательных движений в минуту.

Лёгкие – это парный орган, который участвует в обмене газов, между кровью и легочной альвеолой. В газообмене участвуют: стенки легочных альвеол (тонкостенный мешок) и стенки капилляров (окружающие альвеолы).

Отёк лёгких развивается, в результате перехода жидкости из легочных капилляров (из-за повышенного давления или низкого уровня белка крови) в альвеолы лёгких.

Лёгкие, наполненные водой, теряют свою функциональную способность.

Отёк лёгких, в зависимости от вызвавших причин, бывает двух типов:

- Гидростатический отёк – развивается в результате заболеваний, которые приводят к повышению внутрисосудистого гидростатического давления и выходу жидкой части крови из сосуда в интерстициальное пространство, а в последующем и в альвеолу;

- Мембранозный отёк – развивается в результате действия токсинов (эндогенных или экзогенных), которые нарушают целостность стенки альвеолы и/или стенки капилляра, с последующим выходом жидкости во внесосудистое пространство.

Чаще встречается первый тип отёка лёгких, это связано с высокой частотой сердечно — сосудистых заболеваний, одним из которых, является ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда).

Течение отека легких всегда тяжелое, прогноз очень серьезен. Даже при положительном результате при лечении всегда возможен рецидив состояния.

Механизмы развития отека легкого

Отёк лёгких развивается по 3 основным механизмам:

- Повышенное гидростатическое давление (повышенный объём крови). В результате острого повышения давления в капиллярах, участвующих в формировании малого круга кровообращения, нарушается проницаемость стенки капилляра, с последующим выходом жидкой части крови, в интерстициальную ткань лёгкого, с которой лимфатическая система не в состоянии справиться (дренировать), в результате чего пропитываются жидкостью альвеолы. Заполненные альвеолы водой, не способны участвовать в газообмене, это приводит острой нехватки кислорода в крови (гипоксии), с последующим посинением тканей (накопление углекислоты) и симптомами тяжелого удушья.

- Сниженное онкотическое (низкий уровень белка) давление крови. Возникает разница между онкотическим давлением крови и онкотическим давлением межклеточной жидкости, и для того чтобы сравнить эту разницу, жидкость из сосуда выходит во внеклеточное пространство (интерстиций). Таким образом, развивается отёк лёгких с его клиническими проявлениями.

- Прямое повреждение альвеолокапиллярной мембраны. В результате воздействия различных причин, повреждается белковая структура альвеолокапиллярной мембраны, выход жидкости в интерстициальное пространство с последующими вышеперечисленными последствиями.

Причины отека легкого

- Декомпенсированные заболевания сердца, сопровождающиеся недостаточностью левых отделов сердца и застоем в малом кругу кровообращения (пороки митрального клапана, инфаркт миокарда). При выраженных пороках и не оказанием во время медицинской помощи, повышается давление в малом кругу кровообращения (в капиллярах), с возможным развитием отёка лёгкого, по механизму повышенного гидростатического давления крови. Так же причиной застоя в малом круге кровообращения являются: эмфизема лёгких, бронхиальная астма;

- Тромбоэмболия легочной артерии или её ветвей. У пациентов, которые предрасположены к образованию тромбов (гипертоническая болезнь, варикоз нижних конечностей или других), при некоторых неблагоприятных условиях происходит образование тромба, или отрыв уже существующего тромба. По току крови тромб может достигнуть лёгочной артерии или её ветвей, и при совпадении диаметра тромба и диаметра сосуда, происходит закупорка, которая ведёт к повышению давления в легочной артерии ?25 мм/рт.ст., соответственно повышается давление и в капиллярах. Все вышеперечисленные механизмы приводят повышению гидростатического давления в капиллярах и развитие отёка лёгких;

- Токсины (эндогенные или экзогенные) и заболевания сопровождающиеся выделением токсинов, способные нарушить целостность альвеолокапиллярной мембраны. К ним относятся: передозировка некоторыми лекарственными препаратами (Апрессин, Миелосан, Фентанил и другие), токсическое действие эндотоксинов бактерий при сепсисе (попадание в кровь инфекции), острые заболевания лёгких (пневмонии), вдыхание и передозировка кокаином, героином, радиационные поражения лёгких и другие. Повреждение альвеолокапиллярной мембраны, приводит к повышению её проницаемости, выходу жидкости во внесосудистое пространство и развитие отёка лёгких;

- Заболевания сопровождающиеся снижением уровня белка в крови (низкое онкотическое давление): заболевания печени (цирроз), заболевания почек с нефротическим синдромом и другие. Все вышеперечисленные заболевания, сопровождаются снижением онкотического давления крови, способствуют возможному развитию отёка лёгких по вышеописанному механизму;

- Травмы грудной клетки, синдром длительного сдавления (Краш синдром), плевриты (воспаление плевры), пневмоторакс (воздух в плевральной полости);

- Неконтролируемая, внутривенная инфузия растворов, без форсированного диуреза (Фуросемидом), приводит к повышению гидростатического давления крови с возможным развитием оттёка лёгких.

Симптомы отека легкого

Симптомы отёка лёгких, появляются внезапно, чаще всего ночью (связанно с лежачим положением больного) и начинаются со следующих проявлений:

- Приступы тяжёлого, мучительного удушья (нехватка воздуха), усиливаются в положении лёжа, поэтому больной должен принимает вынужденное положение (сидя или лёжа), развиваются в результате нехватки кислорода;

- Выраженная одышка, развивается у пациента находящегося в покое (т.е. не связанна с физической нагрузкой);

- Давящая боль в грудной клетке, связанна с недостатком кислорода;

- Резкое учащение дыхания (поверхностное, клокочущее, слышно на расстоянии), связанно со стимуляцией дыхательного центра не выделившимся углекислым газом;

- Учащенное сердцебиение, из-за нехватки кислорода;

- Сначала покашливание, а потом и кашель с выраженными хрипами и выделением пенистой мокроты, розового цвета;

- Кожа лица больного, серо – синюшнего цвета, с последующим нарастанием на другие участки тела, связанно с накоплением и нарушением выделения из крови углекислого газа;

- Холодный липкий пот и бледность кожных покровов, развиваются в результате централизации крови (по периферии к центру);

- Набухают вены в области шеи, происходит в результате, застоя в малом круге кровообращения;

- Возможно развитие повышения артериального давления;

- Сознание больного спутанное, при не оказании во время медицинской помощи, вплоть до отсутствия сознания;

- Пульс слабый, нитевидный.

Лечение отека легкого

Отёк лёгких является неотложным состоянием, поэтому при первых его симптомах необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Лечение проводится в отделении интенсивной терапии, под постоянным наблюдением дежурного врача.

Больной с отёком лёгких нуждается в неотложной медицинской помощи, которая производится в процессе транспортировки в больницу:

- Придать больному полусидячее положение;

- Оксигенотерапия: прикладывание маски с кислородом или если необходимо интубация лёгких с искусственной вентиляцией лёгких;

- Наложить венозные жгуты на верхнюю треть бёдер, но чтобы не исчезал пульс, (не более чем на 20 минут), снимаются жгуты с постепенным расслаблением. Это производится для того чтобы снизить приток к правым отделам сердца, чтобы предотвратить дальнейшее повышения давления в малом круге кровообращения;

- Таблетку Нитроглицерина под язык;

- Для снятия боли, внутривенное введение наркотических анальгетиков (Морфин 1% 1 мл);

- Мочегонные препараты: Лазикс 100 мг в/в.

Лечение в отделении срочной терапии, лечение проводится под строгим постоянным наблюдением за гемодинамикой (пульс, давление) и дыханием. Лечащий врач, назначает лечение индивидуально, в зависимости от клиники и причины вызвавшая отёк лёгких. Введение почти всех препаратов, проводится через катетеризированную подключичную вену.

Группы препаратов применяемые при отёке лёгких:

- Ингаляция кислорода в сочетании с этиловым спиртом, применяется для гашения пены, образующаяся в лёгких;

- Внутривенное, капельное введение Нитроглицерина, 1 ампула в разведении с физиологическим раствором, количество капель в минуту в зависимости от уровня артериального давления. Применяется пациентам с отёком лёгких, сопровождаемый повышенным давлением;

- Наркотические анальгетики: Морфин — 10мг в/в, дробно;

- При отёке лёгких, сопровождаемый снижением артериального давления, вводится препараты Добутамина или Дофамина, с целью усиления силы сердечного сокращения;

- При отёке лёгкого, вызванный тромбоэмболией легочной артерии внутривенно вводится Гепарин 5000 Ед, затем по 2000-5000 Ед в 1 час, разведённый в 10 мл физиологического раствора, для антикоагулянтного действия;

- Мочегонные препараты: Фуросемид сначала 40 мг, при необходимости дозу повторяют, в зависимости от диуреза и артериального давления;

- В случае если отёк лёгких сопровождается низким сердцебиением, вводится внутривенно Атропин до 1 мг, Эуфиллин 2,4%- 10 мл;

- Глюкокортикоиды: Преднизолон 60-90 мг в/в струйно, при бронхоспазме;

- При недостаточности белка в крови, больным назначается инфузия свежезамороженной плазмы;

- При инфекционных процессах (сепсис, пневмонии или другие), назначаются антибиотики широкого спектра действия (Ципрофлоксацин, Имипенем).

Профилактика отёка лёгких

Профилактика отёка лёгких заключается в раннем выявлении заболеваний, приводящим к отёку лёгких, и их эффективное лечение. Компенсация сердечных патологий (ишемическая болезнь сердца, гипертензивная болезнь, острые сердечные аритмии, пороки сердца), позволяет предупредить развитие отёка лёгких, сердечного генеза, который, занимает первое место.

Также больным, страдающим хронической сердечной недостаточностью, необходимо придерживаться диеты, которая включает: ограничение суточного употребления поваренной соли и употребляемой жидкости, исключение жирной пищи, исключение физической нагрузки, так как она усиливает одышку.

Хронические легочные патологии (эмфизема легких, бронхиальная астма) находятся на втором месте по причинам развития отёка лёгких.

Для их компенсации, больной должен придерживаться следующих рекомендаций: находиться под постоянным наблюдением лечащего врача, поддерживающая терапия в амбулаторных условиях, 2 раза в год проводить лечение в стационаре, предотвратить возможные факторы, которые ухудшают состояние больного (острые респираторные заболевания, контакт с различными аллергенами, исключение курения и другие). Предупреждение или преждевременное и эффективное лечение острых легочных заболеваний (пневмонии различного генеза) и остальных состояний приводящих к отёку лёгких.

Источник: https://pensionerka.ru/medicina/22.php

11 симптомов пневмонии, которые нельзя пропустить

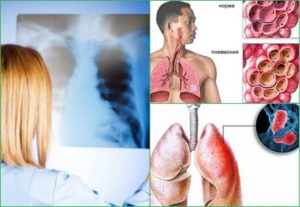

Пневмония — это воспалительное заболевание лёгких. Как правило, его вызывают вирусы (например, вирус гриппа) или бактерии (в том числе представители нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей человека). В лёгкие эти микроорганизмы проникают на фоне снижения иммунитета. Часто — сразу после ОРВИ .

Именно поэтому диагностировать воспаление лёгких бывает сложно: уж очень оно похоже на грипп или иную респираторную инфекцию, продолжением которой является.

Когда надо срочно вызывать скорую

Иногда инфицированная лёгочная ткань больше не может снабжать организм необходимым количеством кислорода. Из‑за этого серьёзно страдают и даже отказывают сердечно‑сосудистая система и другие жизненно важные органы, включая мозг. Такую пневмонию называют тяжёлой .

Срочно набирайте 103 или 112, если к обычной простуде добавились следующие симптомы :

- Дыхание участилось до 30 вдохов в минуту (один вдох в 2 секунды или чаще).

- Систолическое (верхнее) давление упало ниже 90 мм рт. ст.

- Диастолическое (нижнее) давление опустилось ниже 60 мм рт. ст.

- Появилась спутанность сознания: больной вяло реагирует на окружающую обстановку, медленно отвечает на вопросы, плохо ориентируется в пространстве.

Если угрожающих симптомов нет, но мысли о пневмонии остаются, сверьтесь с нашим чек‑листом .

1. Ваше состояние сначала улучшилось, а потом ухудшилось

Мы уже упоминали, что пневмония часто развивается как осложнение после заболевания верхних дыхательных путей.

Сначала вы подхватываете грипп или другое ОРВИ. Пока организм борется с инфекцией, вирусы или бактерии, обитающие в носоглотке, проникают в лёгкие. Спустя несколько дней вы побеждаете исходное заболевание: его симптомы — температура, насморк, кашель, головная боль — уменьшаются, вам становится легче.

Но вирусы или бактерии в лёгких продолжают размножаться. Через несколько дней их становится столько, что уставшая иммунная система наконец‑то замечает воспаление. И бурно реагирует на него. Выглядит это так, будто простуда вернулась с новой силой — с более отчётливыми и неприятными симптомами.

2. Температура выше 40 °С

Лихорадка при воспалении лёгких гораздо сильнее, чем при обычной простуде. При ОРВИ температура поднимается примерно до 38 °С, при гриппе — до 38–39 °С. А вот пневмония часто даёт о себе знать угрожающими температурными значениями — до 40 °С и выше. Это состояние, как правило, сопровождается ознобом.

3. Вы много потеете

Если вы при этом мало двигаетесь и вокруг не сауна, у вас сильная лихорадка. Пот, испаряясь, помогает снизить экстремальную температуру.

4. У вас совсем пропал аппетит

Аппетит связан с тяжестью заболеваний. При лёгкой простуде пищеварительная система продолжает работать как обычно — человеку хочется есть. Но если речь идёт о более тяжёлых случаях, организм бросает все силы на борьбу с инфекцией. И временно «отключает» ЖКТ, чтобы не тратить энергию на пищеварительный процесс.

5. Вы часто кашляете

Кажется, даже чаще, чем в начале болезни. Кашель при пневмонии может быть как сухим, так и влажным. Он говорит о раздражении дыхательных путей и лёгких.

6. При кашле иногда появляется мокрота

При пневмонии альвеолы — маленькие пузырьки в лёгких, которые вбирают воздух при вдохе, — заполняются жидкостью или гноем.

Заставляя вас кашлять, организм пытается избавиться от этой «начинки». Если это удаётся, вы, прокашлявшись, можете заметить на платке слизь — желтоватую, зеленоватую или кровянистую.

7. Вы отмечаете колющую боль в груди

Чаще всего — когда кашляете или пытаетесь сделать глубокий вдох. Такая боль говорит об отёке лёгких — одного или обоих. Увеличившись в размерах из‑за отёчности, поражённый орган начинает давить на находящиеся вокруг него нервные окончания. Это и вызывает боль.

8. У вас легко возникает одышка

Одышка — признак того, что вашему организму не хватает кислорода. Если дыхание учащается, даже когда вы просто поднимаетесь с постели, чтобы сходить в туалет или налить себе чаю, это может быть признаком серьёзных проблем с лёгкими.

9. У вас участилось сердцебиение

В норме пульс у взрослых людей составляет 60–100 ударов в минуту. Впрочем, норма у каждого своя — и её стоило бы знать хотя бы приблизительно.

Например, если раньше ваш пульс в спокойном состоянии не превышал 80 ударов в минуту, а теперь вы отмечаете, что он прыгает за сотню, это очень опасный сигнал. Он означает, что сердце по каким‑то причинам вынуждено активнее перекачивать кровь по телу. Недостаток кислорода из‑за воспаления лёгких — один из факторов, способных провоцировать это.

10. Вы чувствуете себя уставшим и разбитым

Причина может быть всё та же — органам и тканям не хватает кислорода. Поэтому организм стремится ограничить вашу активность и посылает в мозг сигналы о том, что сил нет.

11. Губы и ногти приобрели синеватый оттенок

Это ещё один очевидный признак нехватки кислорода в крови.

Что делать, если вы обнаружили симптомы пневмонии

Если отмечаете у себя более половины перечисленных симптомов, как можно быстрее проконсультируйтесь с терапевтом или пульмонологом. Не факт, что это воспаление лёгких. Но риск велик.

Нельзя откладывать визит к врачу или его вызов на дом тем, кто входит в группы риска :

- людям старше 60 лет или младше 2 лет;

- людям с хроническими заболеваниями лёгких, астмой, сахарным диабетом, проблемами с печенью, почками, сердечно‑сосудистой системой;

- курильщикам;

- людям, у которых ослаблена иммунная система (такое бывает из‑за слишком строгих диет, истощения, ВИЧ, химиотерапии, а также приёма некоторых лекарств, угнетающих иммунитет).

Источник: https://Lifehacker.ru/simptomy-pnevmonii/