Скулоорбитальный комплекс

Переломы скулоорбитального комплекса у детей

Скуловая кость является неотъемлемой частью глазницы и в подавляющем большинстве случаев при ее переломе происходит нарушение конфигурации глазницы, поэтому при переломе скуловой кости уместно говорить о переломе скулоорбитального комплекса («орбита» — это «глазница» на латыни).

Перелом скулоорбитального комплекса (скуловой кости и глазницы) у детей встречается редко и, как правило, в возрасте 8-16 лет. Изолированные переломы скуловой кости без перелома орбиты у детей встречаются еще реже.

Клиническая картина

Типичны жалобы на боль в области травмы, при открывании рта и сжимании зубов; иногда — на носовое кровотечение сразу после травмы

При осмотре могут отмечаться отека и кровоизлияние в мягкие ткани в щечной и подглазничной областях на стороне травмы, отек век и сужение глазной щели. При пальпации может определяться «ступенька» по нижнему глазничному краю.

Открывание рта может быть ограничено за счет боли или за счет того, что венечный отросток при открывании рта упирается в тело скуловой кости, смещенной книзу. При значительном смещении скуловой кости и нарушении конфигурации глазницы может изменяться положение глазного яблока с развитием диплопии (двоение в глазах).

[attention type=yellow]Перелом скуловой дуги проявляется западением тканей этого участка в первые часы после травмы. Позже эта деформация «исчезает» из-за отека мягких тканей, однако при пальпации она выявляется.

[/attention]В понятие перелома скулоорбитального комплекса также входит характерный для детей изолированный перелом дна глазницы, возникающий при гидродинамической передаче удара по глазному яблоку на тонкое дно глазницы, которое «лопается», и его фрагменты смещаются книзу.

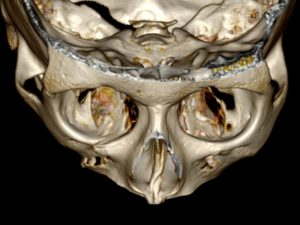

Глазное яблоко при этом также смещается книзу и/или назад (энофтальм).Диагностика перелома скулоорбитального комплекса основывается на данных анамнеза, клинического осмотра и рентгенологического обследования. Максимально информативна компьютерная томография черепа.

Обычное рентгенографическое обследование не всегда дает четкую и ясную картину перелома.

Лечение

Лечение перелома скулоорбитального комплекса проводится в условиях стационара.

Показанием к оперативному лечению являются смещения скулоорбитального комплекса, сопровождающиеся:

ограничением открывания рта;

диплопией;

энофтальмом;

экзофтальмом (смещением глазного яблока вперед);

Учитывая современные технологии в лечении переломов костей лицевого скелета, традиционно применявшиеся ранее методы (репозиция скуловой кости крючком Лимберга и т. п.

) сегодня используются не часто и, как правило, при полном отсутствии альтернативы, хотя при изолированных переломах скуловой кости они менее травматичны, но с другой стороны менее надежны.

Тем более, что характер и особенности переломов скулоорбитального комплекса у детей (они часто бывают сложными по конфигурации, многооскольчатыми) далеко не всегда позволяют применять такие методы широко для достижения хорошего результата.

Современный хирургический метод лечения переломов скулоорбитального комплекса заключается в проведении открытой репозиции и металлоостеосинтеза титановыми проволочными лигатурами или титановыми мини-пластинами на шурупах с восстановлением конфигурации орбиты и правильного положения глазного яблока.

Лечение изолированного перелома дна орбиты также может проводиться с использованием титановых мини-пластин или с использованием баллона, помещаемого в гайморову пазуху и «раздуваемого» жидкостью для поднятия дна орбиты и смещения глазного яблока в правильное положение.

При старых неправильно сросшихся переломах скулоорбитального комплекса с развитием деформации этой области проводится рефрактура («повторный перелом» — разъединение отломков по старым линиям перелома) с последующей фиксацией их в правильном положении.

Оперативное лечение проводится под наркозом.

Примерный срок нахождения детей со свежим переломом скулоорбитального комплекса в стационаре при хирургическом лечении перелома — 10-21 день.

Клинический случай. Перелом скулоорбитального комплекса слева со смещением

В ДГКБ св. Владимира поступила больная 13 лет с диагнозом: автотравма, ушиб головного мозга, перелом скулоорбитального комплекса слева со смещением, ушибленная рана в лобной области слева, оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением.

При поступлении состояние ребёнка тяжёлое. Сознание спутанное. При внешнем осмотре определяется выраженная гематома в скулоорбитальной области слева. При пальпации определялось нарушение контуров нижнеглазничного края левой орбиты, а также костная ступень в области скулоальвеолярного гребня. Открывание рта было ограничено до 0,5 см.

В височной области слева определялось выраженное западение мягких тканей. Трижды была выполнена рентгенограмма придаточных пазух носа, однако, дополнительной информации не было получено, так как снимок был некачественный, что было связано с невозможностью уложить больную в нужном положении для рентгенологического снимка из-за характера травмы и тяжести состояния.

[attention type=red]Функция правой конечности отсутствовала, определялась выраженная гематома мягких тканей.

[/attention]Было принято решение выполнить открытую репозицию и металлоостеосинтез скулоорбитального комплекса слева и металлоостеосинтез бедренной кости после предоперационной подготовки. Операция была выполнена через 8 часов после поступления в стационар.

На операции выявлено, что скуловая кость смещена латерально и вниз на 1,5 см, определялся отрыв височной мышцы от теменной и лобной кости. Была выполнена репозиция скуловой кости и фиксация 3 минипластинами, а также фиксация височной мышцы в правильном анатомическом положении.

Интраоперационные фотографии — моменты операции:

репозиция костных отломков в области нижнего края орбиты и фиксация минипластиной;

репозиция костных отломков в области скулолобного шва и фиксация минипластиной;

репозиция костных отломков в области скуловерхнечелюстного шва и фиксация минипластиной.

Рентгенограммы придаточных пазух носа той же больной после операции

Послеоперационное течение гладкое. Пациентка была выписана домой через 14 дней после операции в удовлетворительном состоянии. Получен хороший косметический и функциональный результат.

Внешний вид той же пациентки через 1 месяц после операции

Источник: https://glivec.su/2018/09/24/skuloorbitalnyj-kompleks/

Переломы скулоорбитального комплекса — Детская челюстно-лицевая хирургия

Переломы скулоорбитального комплекса у детей

Скуловая кость является неотъемлемой частью глазницы и в подавляющем большинстве случаев при ее переломе происходит нарушение конфигурации глазницы, поэтому при переломе скуловой кости уместно говорить о переломе скулоорбитального комплекса («орбита» — это «глазница» на латыни).

Перелом скулоорбитального комплекса (скуловой кости и глазницы) у детей встречается редко и, как правило, в возрасте 8-16 лет. Изолированные переломы скуловой кости без перелома орбиты у детей встречаются еще реже.

Переломы стенок глазницы

Перелом орбиты — полное или частичное нарушение целостности стенок глазницы при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка. Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в прочностных характеристиках костной ткани.

Изолированные переломы верхней и латеральной стенок орбиты являются редкостью, обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета. Так, переломы латеральной стенки обычно сочетаются с переломами скуловой или клиновидной костей, а переломы крыши орбиты — с повреждением верхнего края орбиты, лобной кости и лобной пазухи.

Статистика

Повреждения глазницы в основном встречаются в течение первых тридцати лет жизни и среди другой патологии орбиты уступают по частоте возникновения лишь эндокринной офтальмопатии у взрослых и дермоидным опухолям у детей. Из всех травм глазницы, требующих стационарного лечения, около 85 % составляют переломы ее стенок.

Орбитальные переломы являются одной из наиболее распространенных травм средней зоны лица, уступая лишь повреждениям костей носа. По данным P. Siritongtaworn с соавторами (2001), переломы глазницы составляют 40 % от всех переломов лицевого скелета. Три четверти пострадавших — мужчины.

Изолированные переломы орбиты встречаются примерно в 35–40 % случаев, у 30–33 % пострадавших оказываются поврежденными две стенки. Перелом трех стенок глазницы регистрируется у 15–20 % пациентов и всех четырех — в 5–10 % случаев.

У детей орбитальные переломы составляют 23 % от всех травм лица, уступая лишь фрактурам нижней челюсти (34 %). В свою очередь из всех переломов глазницы, встречающихся в педиатрической практике, от 25 до 70 % приходится на повреждения нижней стенки в варианте перелома по типу «капкана».

Важно отметить, что орбитальные переломы, как правило, сочетаются с теми или иными повреждениями глазного яблока, в том числе с проникающими ранениями и субконъюнктивальными разрывами склеры. По данным C. Ioannides с соавт. (1988), T.

Cook (2002), повреждения глаза или периокулярных мягких тканей встречаются у 26 % пациентов с орбитальными переломами, но состояния, требующие офтальмохирургической помощи, отмечаются гораздо реже — в 6,5 % случаев.

Этиология

Основные механизмы повреждения глазницы — дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и криминальная травма (на каждую из перечисленных причин приходится по 40 % переломов). Нередко травмы являются следствием занятий спортом.

К примеру, в Италии, Австралии, Новой Зеландии на долю спортивного травматизма приходится 15–20 % переломов костей лица. Описаны единичные случаи возникновения перелома нижней стенки глазницы в результате форсированного сморкания.

Анатомические особенности стенок орбиты

Верхняя стенка орбиты, «крыша орбиты», граничит с полостью черепа и сформирована почти на всем протяжении лобной костью и только сзади — не большим участком малого крыла клиновидной кости.

С назальной стороны верхняя стенка орбиты граничит с лобной пазухой (sinus frontalis), расположенной в толще лобной кости.

Травма верхней стенки орбиты влечет за собой наиболее тяжелые последствия и должна расцениваться не только как орбитальная, но и как черенномозговая.

[attention type=green]Наиболее толстой и прочной из них является латеральная стенка (paries lateralis), сформированная в передней своей половине скуловой костью, а в задней — глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости. Длина латеральной стенки от края орбиты до верхней глазничной щели равна 40 мм.

[/attention]Самая протяженная (45 мм) медиальная стенка (paries medialis)образована (в передне-заднем направлении) лобным отростком верхней челюсти, слезной и решетчатой костями, а также малым крылом клиновидной кости.

Верхней границей ее служит лобно-решетчатый шов, нижней — решетчато-верхнечелюстной шов. В отличие от других стенок она имеет форму прямоугольника. Медиальная стенка глазницы отделяет глазницу от полости носа, решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи.

Данное обстоятельство имеет большое клиническое значение, так как эти полости нередко являются источником острого или хронического воспаления, распространяющегося per contuitatem на мягкие ткани глазницы.

Этому способствует не только незначительная толщина медиальной стенки, но и имеющиеся в ней естественные (переднее и заднее решетчатые) отверстия.

Нижняя стенка (paries inferior), являющаяся «крышей» верхнечелюстной пазухи, образована главным образом глазничной поверхностью тела верхней челюсти, в передне-наружном отделе — скуловой костью, в заднем отделе — небольшим глазничным отростком перпендикулярной пластинки нёбной кости.

Нижняя стенка — единственная, в формировании которой не принимает участие клиновидная кость. Нижняя стенка глазницы имеет вид равностороннего треугольника.

Является самой короткой (около 20 мм) стенкой, не достигающей вершины орбиты,а заканчивающейся нижней глазничной щелью и крыловидно-нёбной ямкой.

Фронтальная плоскость, проведенная через экватор глазного яблока, делит полость орбиты на 2 части, — переднюю и заднюю.

[attention type=yellow]Переломы крыши и дна орбиты, которые лежат кпереди от этой плоскости, приводят к вертикальному изменению положения глазного яблока.

[/attention]Переломы, лежащие кзади от этой плоскости, приводят к изменению положения глазного яблока в передне-заднем направлении. Поэтому очень важно локализовать с помощью КТ положение перелома по отношению к глазному яблоку

Толстые костные края орбиты являются достаточно прочным образованием. Средняя часть орбиты — тонкая и часто ломается без перелома края, абсорбируя силу ударного воздействия.

В задней трети орбиты кости утолщены и поэтому переломы этого отдела орбиты встречаются редко, благодаря дислокации переднего и среднего орбитальных сегментов, которая происходит во время травматического воздействия.

Переломы стенок орбит могут быть изолированными, но обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета (переломами скуловой кости, костей носа, решётчатой кости, переломами верхней челюсти по Ле Фор II и Ле Фор III). Изолированные переломы могут вовлекать только часть внутренней костной поверхности орбиты.

Например, так происходит при взрывном переломе дна орбиты, так называемом blow-out переломе. Обычно же имеются переломы нескольких участков орбиты, когда одномоментно повреждаются её край и одна или несколько стенок. Большинство переломов орбиты, поэтому, требуют стабилизации, как края, так и внутренних участков.

Классификация и диагностика переломов орбиты

Классификация переломов глазницы чаще всего строится по анатомическому принципу. Однако для клинической практики важно оценивать не только локализацию повреждения, но и степень нарушения целости костных образований, что определяется в первую очередь степенью энергетического воздействия на них.

По целостности кожных покровов:

- открытые (т.е. имеющие контракт с внешней средой, в том числе с придаточными пазухами носа);

- закрытые (изолированные от внешней среды).

По тяжести поражения:

- со смещением костных отломков;

- без смещения костных отломков;

- неполные (трещины).

По месту удара:

- прямые (перелом в месте приложения силы);

- непрямые (перелом удален от места приложения силы, происходит за счет общей деформации).

Многочисленные типы орбитальных переломов могут возникать изолированно или в различных комбинациях с другими повреждениями лица. Наиболее распространенными типами орбитальных переломов являются:

- «взрывные» и вдавленные переломы нижней стенки глазницы;

- «взрывные» и вдавленные переломы медиальной стенки глазницы;

- назоорбитоэтмоидальные (НОЭ) переломы;

- переломы скулоорбитального комплекса;

- переломы верхней челюсти по типу Ле Фор II и III;

- фронтобазальные переломы (включающие повреждения стенок лобной пазухи, «взрывные» и вдавленные фрактуры крыши; переломы вершины глазницы, в том числе с вовлечением зрительного канала; локальные переломы, вызванные острыми предметами, вонзившимися в орбиту; а также супраорбитальные, глабеллярные, изолированные переломы надглазничного края).

Кроме того, при оценке каждого перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и высокоэнергетическую.

- Низкоэнергетический перелом — незавершенный (по типу «зеленой веточки») или с минимальным смещением отломков, — как правило, не требует оперативного лечения.

- Среднеэнергетический перелом характеризуется типичной для данной нозологической формы клиникой, умеренным смещением отломков; предполагает открытую репозицию и жесткую фиксацию костных фрагментов с использованием типичных доступов. Это самая обширная группа пациентов, требующая стандартных алгоритмов лечения (а-г — среднеэнергетический перелом нижнего края и нижней стенки глазницы).

- Наконец, высокоэнергетическая разновидность — редко возникающий мелкооскольчатый перелом с крайними степенями смещения и выраженной нестабильностью отломков, нарушением архитектоники лица (д — высокоэнергетический перелом трех стенок орбиты, е — крайняя степень высокоэнергетического перелома, обычно являющегося составной частью панфациальной травмы. Мелкооскольчатый перелом всех стенок глазницы нередко сочетается с разрушением глазного яблока).

Для полноценной визуализации и репозиции поврежденных костных структур требуются многочисленные доступы, а тяжесть травмы предполагает индивидуальную хирургическую тактику в каждом конкретном случае.

Диагностика

Диагностика переломов орбиты основана на данных осмотра и рентгенологического обследования больного.

Переломы нижней и внутренней стенок орбиты зачастую относят к ЛОР-патологии.

Обследование больного с травмой орбиты следует начать с полного осмотра головы и лица, включая исследование функции черепных нервов. В зависимости от тяжести сочетанной ЧМТ следует уточнить вопрос о характере интракраниальных повреждений.

Офтальмологический осмотр необходим для выявления таких тяжелых повреждений как разрыв глазного яблока, повреждение зрительного нерва или повышение давления в полости орбиты.

[attention type=red]Гифема, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока, повреждение ЗН по данным литературы наблюдаются в 15 %-18 % всех наблюдений травм орбиты, а при переломах верхнего края орбиты, которые составляют всего 10 % от всех периорбитальных переломов, серьёзные повреждения глаза встречаются в 30 % случаев. Наличие разрыва глазного яблока сказывается на тактике лечения перелома, — ограничиваются манипуляции, связанные с давлением на глазное яблоко; офтальмологическое вмешательство является приоритетным по отношению к выполнению костной реконструкции.

[/attention]Острота зрения и реакции зрачков на свет документируются до и после хирургического вмешательства на орбите.

Консолидированный перелом, разберем что это такое, какие последствия и способы лечения

Консолидирующий перелом — это повреждение кости, которое сопровождается появлением сращения и формированием костной мозоли. Что такое консолидирующийся перелом и как консолидируется кость пациенту может подробно объяснить врач травматолог.

Что такое консолидированный перелом

Для того чтобы определить, что значит консолидированный перелом, необходимо подробно выяснить какие причины могут воздействовать и как происходит процесс восстановления.

Распространённые причины

К наиболее распространённым причинам образования переломов относят:

- Наличие заболеваний, приводящих к патологическому снижению плотности костной ткани. Часто с данными проблемами сталкиваются представительницы женского пола, которым выполнено оперативное вмешательство с удалением придатков в репродуктивном возрасте. Кроме того, остеопороз в молодом возрасте может быть вызван нарушением работы паращитовидных желёз.

- Пожилой возраст. Это состояние относится к физиологическим, при которых происходит снижение плотности костной ткани.

- Удары и падения. При этом сила травмирующего воздействия превышает прочность костной ткани.

Процесс восстановления

Консолидация перелома, как и других восстановительных процессов протекает в несколько последовательных стадий. Они сменяют друг друга и способствуют быстрому заживлению тканей. Выделяют следующие этапы восстановления, среди которых:

- Стадия аутолиза. В этот период в течение 3—4 суток происходит миграция в очаг поражения групп лейкоцитарных клеток. Они запускают местную воспалительную реакцию, разрушая некротизированные клетки. При этом необходимо учитывать, что продолжительность может быть индивидуальной. В зависимости от особенностей организма она может увеличиваться.

- Стадия пролиферации. Данный этап свидетельствует о запуске регенераторных процессов. Консолидация переломов сопровождается увеличением объема здоровой ткани за счёт размножения и миграции клеток к очагу поражения. Происходит активная выработка минеральных веществ, которые способствуют формированию хрящевой ткани с последующим образованием костной мозоли.

- Запуск перестройки костной ткани. В очаге поражения начинают формироваться сосудистые и нервные волокна, которые обеспечивают достаточную трофику кости. В костной ткани образуются балки, характерные для здоровой кости.

- Стадия восстановления. Консолидация в области переломов кости сопровождается образованием надкостницы. Постепенно кость срастается и восстанавливает свою функциональную активность.

Для того чтобы определить, что такое консолидирующийся перелом и какая тяжесть вреда здоровью оказывается при нарушении стадий.

Основные сроки

Сроки консолидации различных переломов зависят от степени тяжести травмы, а также локализации патологического процесса.

Таблица сроков консолидации переломов раскрывает продолжительность при открытом и закрытом повреждении.

Меньший период восстановления необходим для костей небольшого размера, к ним относят фаланги пальцев, ребра, а также мелкие кости на конечностях. В среднем, этот период продолжается не более одного месяца.

https://www.youtube.com/watch?v=vpwIl1mtfRM

Консолидированный перелом ключицы, плеча, рук и ступней заживает от 2 до 3 месяцев. При этом необходимо учитывать, что срок заживления зависит также от вида перелома. Для открытой травмы продолжительность восстановления увеличивается.

При повреждении бедра для заживления требуется период равный 4—5 месяцам. Наибольшая продолжительность наблюдается при восстановлении перелома тазовых костей.

Заживление вялоконсолидирующихся переломов продолжается до нескольких лет.

Ориентировочная длительность когда формируется консолидированный перелом определяет врач после осмотра пациента и ознакомления с документацией.

Как ускорить выздоровление

Ускорение выздоровления возможно при дополнительном воздействии на естественные процессы заживления.

В результате отмечается ускорение процесса за счёт повышения скорости обмена веществ.

Для этого можно использовать лекарственные средства, физиотерапевтические процедуры, а также немедикаментозные способы.

К немедикаментозным методам относят изменение состава и норм питания с включением достаточного количества белковых продуктов, это могут быть кисломолочные изделия, а также витаминов и микроэлементов. Для заживления перелома в рацион добавляют большее количество цинка, фосфора и магния.

Ежедневное меню должно также включать рыбу, капусту или шпинат.

Из физиотерапевтических процедур назначаются методики, которые направлены на улучшение местного кровотока.

Лекарственные средства подбирают с целью увеличения поступления в организм кальция с фосфором и коллагеном. Среди них выделяют популярный препарат остеогенон.

Сколько времени происходит образование костной мозоли

Выявить период, за который формируется костная мозоль, необходимо учитывая различные факторы. Среди них решающую роль играют типы перелома, их вид, а также сопутствующие патологии и факторы риска. Определить, что значит консолидирующийся перелом можно по образованию костной мозоли, это означает, что процесс восстановления произошел.

Меньшего времени достаточно для восстановления переломов небольших по размеру костей без смещения. В этом случае важно, чтобы не произошло повреждения надкостницы.

Минимальный период образования мозоли равен 2—3 месяцам, для восстановления крупных костей может потребоваться более полугода.

Принципы лечения

Для того чтобы добиться быстрого выздоровления, а также снизить риск развития осложнений необходимо придерживаться принципов лечения. Данные рекомендации должны соблюдаться на раннем этапе после получения травмы. Среди них большое значение играют принципы оказания первой медицинской помощи, включающие:

- Своевременное выявление перелома.

- Выполнение иммобилизации.

- Предупреждение излишней травматизации.

- Быструю транспортировку пострадавшего.

После того как пациент поступает в медицинское учреждение, необходимо:

- Правильно выполнить рентгенограмму повреждённой кости в нескольких проекциях и консолидации перелома.

- Вправить костные отломки, при необходимости требуется выполнение хирургического вмешательства.

- Надежно зафиксировать повреждённую конечность.

- Обеспечить неподвижность пациента.

- Адекватно обезболить пациента.

- Соблюдение рекомендаций, которые включают приём лекарственных средств с последующим подключением физиотерапевтических процедур.

Народные средства

Для ускорения восстановления перелома необходимо к лекарственным средствам и немедикаментозным методам подключить народные методы.

Их использование возможно только после консультации со специалистом и определением наиболее безопасного метода народной терапии.

Для достижения терапевтического эффекта применяются отвары, настои, а также накладываются компрессы и примочки.

К наиболее эффективным народным методам относят:

- Приём отвара лугового василька. Для приготовления раствора требуется 50 грамм сухой травы в течение двух часов кипятить, после чего смесь остужают и процеживают. Принимать их следует дважды в сутки с разовым объемом дозировки, равным 200 мл.

- Мумиё. Таблетки мумие употребляют в течение 10 дней до момента приема пищи.

- Компресс с окопником. Предварительно необходимо 50 грамм травы отварить и в последующем перемешать её до гомогенного содержимого. Кашицу наносят на область травмы перед сном и после наложения повязки её сохраняют до утра. Процедуры выполняют на всем протяжении, пока происходит консолидация кости.

- Смесь можжевельника и масла. Ветки можжевельника вместе с иголками смешивают со сливочным маслом. Смесь оставляют в духовке на 3—4 часа, в последующем ингредиенты тщательно измельчают, доводя до состояния мази. Её применяют для массажа с целью достижения противовоспалительного и разогревающего эффектов.

Что делать, если консолидация не происходит

В восстановительном периоде важно регулярно оценивать признаки восстановления. Это связано с тем, что могут возникать случаи, когда слабоконсолидированный перелом не успевает полностью срастись или вообще зона повреждения не срастается. К причинам замедления восстановительного процесса относят:

- Возраст пациента. У пожилых людей заживление происходит дольше из-за естественного снижения плотности костей, уменьшения васкуляризации и наличия сопутствующих патологий. Кроме того, если у пациента пожилой возраст попадание инфекции встречается чаще.

- Вредные привычки.

- Избыточную массу тела.

- Нарушения обмена веществ, например, сахарный диабет.

- Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются нарушением кровотока.

- Попадание инфекции в область повреждения. Наиболее частой причиной, из-за которой у пациента сохраняется неконсолидированный перелом, является остеомиелит и туберкулез.

- Неправильное выполнение репозиции или наложение гипсовой повязки.

Повышенную нагрузку на область повреждения.

Выявление замедления консолидации перелома на снимке возможно по характерным признакам. К ним относят появление расщелины между отломками, а также неестественное положение области воздействия травмирующего фактора. Область перелома становится болезненной и чрезмерно подвижной.

В этом случае важно в ранние сроки обратиться к врачу, так как специалист решит, что делать, если консолидация перелома слабая.

Для того чтобы быстрее произошло восстановление отломков, необходимо в ранние сроки после получения травмы обратиться за помощью к врачу.

Соблюдение рекомендаций по питанию, образу жизни, физическим нагрузкам, а также приему лекарственных средств и проведению физиотерапевтических процедур. Пренебрежение данными правилами удлиняет процесс заживления и приводит к повышению риска развития осложнений.

Источник: https://perelomkocti.ru/travmy/konsolidirovannyj-perelom