Гнойный этмоидит: симптомы, способы эффективного лечения

Гнойный этмоидит — это воспаление решетчатого лабиринта, сопровождающееся выделением патологического экссудата. Чаще всего заболевание протекает на фоне других синуситов (гайморит, сфеноидит, фронтит), но может прогрессировать самостоятельно. В большинстве случаев воспаление тревожит детей от 2 до 6 лет, однако иногда патология диагностируется у взрослых.

Классификация этмоидита

Существует несколько классификаций заболевания. В зависимости от причины воспаления ячеек решетчатого лабиринта выделяют вирусный, грибковый, травматический, медикаментозный, бактериальный, аллергический и смешанный этмоидит.

По характеру течения болезнь может быть хронической или острой. В последнем случае прогрессирование этмоидита способно быстро привести к развитию опасных для жизни и здоровья осложнений. Острый этмоидит может быть первичным или вторичным. При первичной форме наблюдаются лихорадка, токсикоз и рвота. Вторичный острый этмоидит протекает тяжелее и развивается быстрее.

При хронической форме патологии клиническая картина может быть нечеткой. Симптомы появляются только во время обострений. В период ремиссии человек испытывает незначительный дискомфорт (насморк, нарушения дыхания). Хроническая форма развивается в результате наличия скрытых очагов инфекции, которые активизируются при благоприятных условиях.

По локализации воспалительного процесса выделяют односторонний и двухсторонний этмоидит. При отсутствии помощи или неэффективной терапии возможно распространение патогенов с поверхности слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта и развитие симметричной формы заболевания.

[/attention]В зависимости от симптомов, их интенсивности и характера поражения слизистых оболочек выделяют катаральную, полипозную и гнойную формы этмоидита. Первый тип поражения характеризуется интенсивным слезотечением.

Полипозная форма развивается при длительном деструктивном воздействии на слизистые оболочки (хронический ринит, инфекционные патологии, механические повреждения). Ее отличительной особенностью служит появление образований, которые вызывают отечность.

Наиболее опасной считается гнойная форма.

Гнойный этмоидит

Гнойная форма заболевания чаще всего возникает при остром течении. Она развивается после образования патологического очага. У детей гнойная форма обнаруживается чаще. Течение заболевания может осложняться инфекционным поражением других носовых структур и распространением продуктов распада вместе с кровотоком.

Симптомы заболевания

При хроническом течении и на начальной стадии заболевания признаки этмоидита ячеек лабиринта решетчатой кости могут быть выражены слабо. После проникновения патогенов в носовые раковины наблюдается отечность в области анатомических протоков. Из-за сужения просвета затрудняется дыхание. Большая часть выделений скапливается в проходах, что вызывает появление насморка.

В зависимости от индивидуальных особенностей и работы иммунной системы насморк может сопровождаться другими симптомами. Чаще всего пациенты сталкиваются с резким повышением температуры тела (+39…+40°C).

Наблюдаются признаки интоксикации: тошнота, рвота, слабость, головные и мышечные боли и т. д. Возможно появление симптомов поражения нервной системы. В редких случаях у пациентов возникают судороги.

Иногда у больных наблюдаются признаки обезвоживания.

При прогрессировании воспаления нарушается пищеварение. Из-за выраженной отечности наблюдаются боли в лобной зоне и области переносицы. У пациентов возникают нарушения носового дыхания, что может стать причиной появления ночного храпа и бессонницы. Маленькие дети начинают дышать через рот. Больные жалуются на частичную или полную утрату обоняния.

У маленьких детей (до 3 лет) чаще всего наблюдается изолированный первичный этмоидит. Это обусловлено особенностями строения полостей решетчатого лабиринта. После окончательного формирования пазух повышается шанс развития вторичной формы заболевания, которая затрагивает другие носовые структуры. В таких случаях развиваются фронтоэтмоидит или гаймороэтмоидит. Возникают следующие симптомы:

- общее недомогание;

- отек век;

- смещение глазных яблок;

- выраженная боль в области внутренних уголков глаз;

- диарея и тошнота.

Вторичная форма характеризуется быстрым развитием осложнений гнойного этмоидита. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

При хроническом течении в периоды ремиссии инфекция медленно разрушает пазухи решетчатой кости, что приводит к деформированию тканей. В запущенных случаях происходит нарушение целостности перегородок между ячейками.

Это может стать причиной прорыва гнойного содержимого патологического очага и заражения окружающих тканей. В результате симптомы обостряются. Из носа выделяется экссудат с неприятным запахом.

Объем содержимого чаще всего незначителен, однако за ночь может накапливаться большое количество. Боль в зоне переносицы усиливается при движениях.

Лечение гнойного этмоидита

Лечение гнойного этмоидита проводится после выявления причин, симптомов и диагностики заболевания.

В большинстве случаев устранить инфекцию удается с помощью консервативных методов (процедуры и препараты), однако иногда приходится проводить операцию.

При изменении мягких тканей в области внутреннего уголка глаз и отсутствии эффективности стандартной терапии делают прокол с целью прямого введения медикаментов. Процедура осуществляется под местной анестезией.

Применение сосудосуживающих препаратов

Сосудосуживающие препараты не нейтрализуют причину воспаления, но помогают ослабить симптомы гнойного этмоидита, способствуют воздействию антибиотиков и улучшают самочувствие пациента. Медикаменты облегчают дыхание. Лекарства выпускают в виде спреев и капель. Если облегчение не наступает через несколько дней, врач заменяет препарат аналогичным с более сильным эффектом.

Чаще всего используются следующие лекарства:

- Нафтизин;

- Риностоп;

- Ксимелин;

- Ринонорм;

- Отривин.

Средство закапывают в нос. Желательно предварительно освободить полость от слизи, чтобы повысить всасываемость препарата. Сосудосуживающие лекарства используются не больше 5-7 суток, т. к. они могут вызвать привыкание и возникновение хронического насморка.

Промывания: какой раствор использовать

Промывания помогают удалить слизь при сильной заложенности. Это способствует орошению слизистых оболочек другими медикаментами. Нормализуется воздухообмен, быстрее регенерируются ткани.

Для промывания используют антисептические растворы (Фурацилин). Желательно воспользоваться методом «кукушка» для полного удаления экссудата.

Процедуру проводят до тех пор, пока из полости не начинает выходить прозрачная чистая жидкость.

Физиотерапевтические мероприятия

Наиболее эффективными процедурами при этмоидите являются: электрофорез с использованием антибиотиков, ультразвуковое высокочастотное воздействие на пазухи носа и лазерное излучение на биологически активные точки и слизистые оболочки.

Антибактериальная терапия при гнойном этмоидите

В большинстве случаев антибактериальная терапия является ключевой мерой, направленной на устранение причины развития заболевания. При выборе препарата решающее значение имеют результаты бактериологического посева, т. к.

разные штаммы патогенов обладают собственной резистентностью и чувствительностью. До получения информации специалист может назначить антибиотики широкого спектра действия. После выдачи результата схема лечения может быть изменена.

Часто используются следующие препараты:

- Цефотаксим;

- Цефалоридин;

- Цефазолин.

Если используются капли для носа, процедуры необходимо проводить только после тщательных высмаркиваний. Если удалить слизь самостоятельно не удается, можно воспользоваться сосудосуживающими медикаментами перед применением антибиотиков.

Антибиотики назначают не только при бактериальном этмоидите. Данные средства используют при неинфекционных формах для предотвращения заражения тканей в результате воспаления и ухудшения местного иммунитета.

Народные средства

Народные средства используются только после разрешения врача. Данные методы недостаточно эффективны, поэтому их сочетают со стандартной медикаментозной схемой терапии.

В большинстве случаев сначала используют сосудосуживающие капли для облегчения дыхания и освобождения носовой полости, затем проводят промывание. В дальнейшем допускается применение растворов для ингаляций.

Для облегчения симптомов используются натуральные капли.

Промывания

Промывание можно проводить в домашних условиях на начальных стадиях заболевания. Для введения жидкости рекомендуется использовать спринцовку или шприц без иглы. Струя должна идти под низким давлением, т. к. чрезмерные усилия могут стать причиной получения травмы и распространения инфекции. Жидкость необходимо вводить так, чтобы она вытекала с гнойным содержимым из другой ноздри.

- Раствор с содой и солью. Соль дезинфицирует и оказывает умеренный местный раздражающий эффект, повышая температуру в воспаленной полости. Сода изменяет кислотно-щелочной баланс. В совокупности смесь очищает слизистые оболочки и препятствует размножению бактерий. В 250 мл дистиллированной теплой воды растворяют 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. соды. Для усиления дезинфицирующего эффекта можно добавить 2 капли масла чайного дерева, предварительно смешав его с кристаллами. Процедуру проводят 3 раза в сутки.

- Отвар ромашки. Деликатно очищает полости и снимает раздражение. 1 ст. л. цветков заливают 200 мл горячей воды и оставляют на 1 час. После настаивания жидкость процеживают и проводят промывание.

- Хлорофиллипт. Аптечный препарат, представляющий собой экстракт эвкалипта, обеззараживает и уменьшает выделение слизи. 1 ст. л. средства растворяют в 0,5 л воды. Промывания проводят 2 раза в сутки.

Ингаляции

При этмоидите можно проводить холодные и горячие ингаляции. Последних необходимо избегать при повышенной температуре. Для холодных ингаляций используется чистая ткань, смоченная раствором. При проведении горячих ингаляций пациент должен склониться над широкой емкостью с жидкостью и дышать испарениями в течение 3-5 минут.

Можно использовать следующие рецепты:

- Лавровый лист. Обладает антибактериальным эффектом. 10 листовых пластин заливают 250 мл воды. Смесь доводят до кипения. После охлаждения проводят ингаляцию.

- Чеснок. Уничтожает патогены. 3 зубца очищают и измельчают так, чтобы мякоть пустила сок. Добавляют 100 мл уксуса и 200 мл кипятка. Над жидкостью дышат парами в течение 7-10 минут.

- Ромашка. Снимает раздражение и усиливает кровообращение. 3 ст. л. соцветий заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в течение 20 минут, затем добавляют 5 капель масла чайного дерева. Смесь подогревают и проводят ингаляцию.

Капли

Для облегчения дыхания и обеззараживания используют сок каланхоэ. Для получения жидкости 3 крупных листовых пластины помещают в холодильник на 3 суток. Мякоть измельчают и отделяют сок. Жидкость процеживают для очищения и разбавляют водой в пропорции 1:1. Соком закапывают нос 2-3 раза в сутки. Для каждой ноздри требуется 2-3 капли.

Когда народная медицина неэффективна

Народная медицина не способна устранить заболевание, если используется без дополнения медикаментозными средствами. Рекомендуется отказаться от подобных методов при хроническом течении этмоидита или острой форме, сопровождающейся осложнениями.

Питание и образ жизни

Во время лечения пациенту следует избегать физических нагрузок и экстремальных условий окружающей среды. Больному следует сохранять горизонтальное положение. Отдых позволяет эффективно расходовать энергию на борьбу с инфекцией.

Желательно обеспечить доступ свежего воздуха для предотвращения дефицита кислорода. Требуется ограничить общение с другими людьми. Это может привести к заражению окружающих или самого пациента.

При присоединении другого штамма развивается суперинфекция.

Рекомендуется отказаться от вредных продуктов. Запрещается употреблять алкоголь. Питание должно быть сбалансированным. Желательно есть пищу небольшими порциями.

[attention type=red]При переедании организм вынужден тратить больше энергии на переваривание, что ослабляет иммунную систему. При тяжелом состоянии иногда разумно предпочесть кратковременное голодание. Важно соблюдать питьевой режим, т. к.

[/attention]развитие этмоидита может привести к быстрому обезвоживанию.

Осложнения

В большинстве случаев при отсутствии лечения пациенты сталкиваются с переходом острого этмоидита в хроническую форму и дальнейшим разрушением решетчатого лабиринта. При длительном прогрессировании возникают осложнения, связанные с органами зрения. Наиболее опасно распространение патогенов и заражение мягких мозговых оболочек.

Источник: https://nosoved.ru/zabolevanija-nosa/jetmoidit/lechenie-gnojnogo-jetmoidita.html

Что такое гаймороэтмоидит, симптомы и лечение у взрослых и детей

Гаймороэтмоидит — это воспаление слизистых решетчатой и верхнечелюстной пазух, может протекать в острой и хронической форме. Протекает достаточно сложно, так как изначально происходит поражение одной пазухи носа, а затем воспаление распространяется на другие области.

При неправильной и несвоевременной терапии может спровоцировать осложнения, которые приводят к поражению мозга и смерти больного.

Особенности

Гайморовы пазухи расположены по обеим сторонам полости носа в толщине верхней челюсти. Они характеризуются тем, что отверстия их довольно тонкие, расположены несколько выше самого дна носовой пазухи.

Болезнь протекает остро, что обусловлено сложным анатомическим строением носовых пазух. Содержимое внутри пазух накапливается и не имеет возможности выводиться наружу, именно поэтому происходят сложные воспалительные процессы.

Причины

Гаймороэтмоидит могут спровоцировать:

- продолжительный воспалительный процесс в пазухах;

- патологии носоглотки;

- аллергия;

- пониженный иммунитет;

- переохлаждение;

- не до конца вылеченные болезни органов дыхания;

- проникновение инфекции.

Симптомы

Независимо от того, гаймороэтмоидит двусторонний или односторонний, симптомы достаточно яркие и характерные, именно поэтому больной может сразу же распознать наличие воспаления. Иногда заболевание имеет хроническое течение или плавно перетекает из ринита или синусита.

Первые признаки болезни:

- сильная слабость, быстрая утомляемость;

- выделения из носа;

- заложенность носа;

- изменение голоса;

- головная боль;

- периодически возникающий кашель;

- повышение температуры;

- болезненные ощущения полости носа.

Помимо этого, дополнительно наблюдается снижение обоняния, ухудшение аппетита, слезоточивость.

Диагностика

Первоначально нужно сдать анализ крови, так как при наличии гаймороэтмоидита наблюдается повышенное количество лейкоцитов в крови, что указывает на протекание гнойных процессов в организме.

Повышенное СОЭ считается самым главным признаком протекания воспалительного процесса.

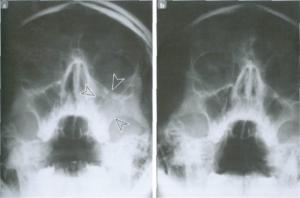

Чтобы точно поставить диагноз, доктор может назначить рентген носовых пазух. На рентгенограмме будут отражены носовые пазухи, их содержимое. При наличии синуситов в пазухах носа будет виден уровень жидкости, локализация воспалительного процесса, а также изменение костей.

Чтобы определить какие именно болезнетворные микроорганизмы спровоцировали гаймороэтмоидит, проводится забор содержимого носа. Это позволит составить план проведения терапии.

Лечение

Для уменьшения количества выделений из слизистой носа назначаются сосудосуживающие препараты. Чтобы можно было быстро устранить болезнетворные микроорганизмы, широко применяются антибактериальные средства, после определения возбудителя гаймороэтмоидита.

Проводится противовирусная, противоаллергическая, противогрибковая терапия. Также при повышенной температуре назначаются жаропонижающие препараты. Чтобы улучшить отток слизи, применяются средства для промывания носа, что позволит устранить болезнетворные микроорганизмы, уменьшить отек слизистой и количество выделяемой слизи.

[attention type=green]Если консервативные методы терапии не принесли требуемого эффекта, то проводится хирургическое вмешательство, чтобы не допустить возникновения осложнений. При проведении операции больному делают прокол в носовой пазухе, вытягивают скопившуюся слизь, гной. Это обеспечивает быстрое улучшение состояния.

[/attention]Пункция проводится исключительно в условиях стационара. После проведения пункции пациента ожидает продолжительное восстановление и периодическое промывание носовых пазух. Иногда при обширном восалении и тяжелом течении болезни нужно выполнять по несколько проколов носовых пазух. После проведения прокола больного зачастую ожидает возникновение периодических рецидивов.

Лечение хронической формы

Хронический гаймороэтмоидит считается довольно сложной болезнью, протекающей с преобладанием характерных инфекционных и воспалительных изменений.

Изначально проводится оперативное вмешательство, направленное на устранение скопившейся слизи, гноя в полости носа. Одновременно с этим проводится комплексная терапия, позволяющая нормализовать общее состояние пациента, а также повысить сопротивляемость организма болезнетворным микроорганизмам.

Достаточно часто на фоне имеющихся осложнений может возникать полипозный гаймороэтмоидит, который требует более тщательного лечения, а также удаление полипов и последующее восстановление слизистой носа.

Источник: https://LorVDele.ru/nos/sinusit/gajmoroetmoidit-chto-eto-simptomy-lechenie-u-vzroslyh-i-detej.html

Гаймороэтмоидит: причины, последствия, диагностика, лечение, профилактика

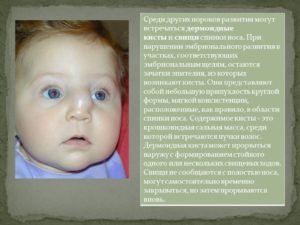

Гаймороэтмоидит представляет собой воспалительный процесс, протекающий в ячейках решетчатой пазухи. Подобное заболевание нередко называют этмоидальным синуситом. Данную патологию редко диагностируют у взрослых, она очень часто проявляется в детском возрасте.

Это заболевание является опасным для неокрепшего организма малыша, который помимо борьбы с болезнью вынужден переносить значительные дозы антибиотиков.

При тяжелом течении патологии, когда антибактериальная терапия не дает результата, лечение производят хирургическим путем.

Качество жизни малыша при гаймороэтмоидите стремительно ухудшается, он ощущает сильный дискомфорт. Спровоцировать подобное заболевание может воспалительный процесс в области носоглотки.

Для точного установления диагноза используют рентгенологическое обследование или компьютерную томографию. Опасность заболевания заключается в том, что его путают с ОРВИ и пытаются лечить дома самостоятельно.

Подобные действия усугубляют положение больного и провоцируют хронизацию процесса.

Основные причины патологии

Среди основных причин, провоцирующих проявление гаймороэтмоидита у детей, выделяют:

- ОРВИ,

- грипп,

- аденовирусную инфекцию,

- брюшной тиф,

- скарлатину,

- корь.

Этмоидит редко протекает самостоятельно, в патологический процесс втягиваются другие носовые полости. Это связано с непосредственной близостью расположения носовых пазух. Спровоцировать патологию могут бактерии (кокки) и бактериальные инвазии. Патогенные микроорганизмы проникают в решетчатый лабиринт с током крови из околоносовых синусов.

Вероятность перехода заболевания в хроническую форму усиливается в случае присутствия следующих факторов:

- врожденные аномалии строения пазух носа,

- склонность к аллергическим заболеваниям,

- наличие очагов воспаления,

- наличие аденоидов,

- травмы носа,

- сниженный иммунитет,

- детский возраст.

После попадания патогенных микроорганизмов на слизистую оболочку носовой полости проявляются симптомы воспаления. Среди первых проявлений выделяют отек, покраснение, сужение протоков. Из-а этого нарушается отток слизистого содержимого из ячеек решетчатого лабиринта.

Если лечение на начальном этапе не было начато, риск развития хронического воспаления возрастает. Ситуация стремительно усугубляется, патологический процесс переходит на кость и надкостницу, возможно развитие периостита.

Не исключено абсолютное разрушение кости с выходом гнойного экссудата в глазницу или мозг.

Клиническая картина

Для патологии характерна достаточно выраженная симптоматическая картина. В остром периоде возможно значительное повышение температуры.

В случае если гаймороэтмоидит бы вызван другим заболеванием, например, ринитом, его переход в хроническую форму становится более вероятным. Стоит заметить, что при хроническом течении патологии симптомы могут быть неощутимыми.

Больной может длительное время не подозревать о наличии серьезного воспалительного процесса.

Важно ознакомиться с основными признаками гаймороэтмоидита и при первых их проявлениях обращаться к специалисту.

Среди основных признаков болезни у взрослых и детей выделяют:

- повышенную утомляемость,

- наличие гнойных и слизистых выделений из носовой полости,

- полную заложенность носа, невозможность сделать вдох,

- изменение тембра голоса,

- головные боли, проявляющиеся поутру,

- приступы сухого кашля,

- повышение температуры тела выше 38 градусов,

- болезненность при пальпации в области верхней челюсти,

- снижение обоняния,

- усталость глаз,

- течение слез,

- ухудшение сна.

Симптомы заболевания у ребенка могут проявляться более остро.

Диагностические мероприятия

Установить предполагаемый диагноз может врач-отоларинголог, но для его подтверждения есть необходимость в проведении специальных диагностических мероприятий. Врач производит риноскопию, в ходе которой может быть обнаружен отек носовой раковины.

Эндоскопическое обследование помогает более точно определить локализацию воспалительного процесса. Он может протекать как в передних, так и в задних ячейках. При хроническом воспалении могут быть обнаружены полипозные образования вокруг ячеек кости.

При гаймороэтмоидите прибегают к более сложным методам обследования, например, к таким как рентгенография и компьютерная томография. Полезно сдать общий анализ крови, который поможет определить прирост лейкоцитов и СОЭ, а также определить уровень гемоглобина.

Возможные последствия

Если лечение было начато своевременно, то риск развития осложнений сведен к нулю. При несвоевременном лечении возможно разрушение костных стенок и формирование эмпиемы. При разрыве гнойных образований возможно протекание гноя в окологлазничную клетчатку и черепную коробку. У детей возможно образование свищей и абсцессов в области решетчатого лабиринта.

Среди опасных осложнений гаймороэтмоидита выделяют:

- разрушение ячеек решетчатого лабиринта,

- развитие осложнений на зрение,

- переход патологического процесса на внутричерепные районы.

Стоит помнить о том, что обнаружить и вылечить заболевание без участия специалиста невозможно. Для правильного определения диагноза требуется рентгенограмма. Гаймороэтмоидит лечится достаточно успешно, но не следует пускать болезнь на самотек, это может привести к неприятным последствиям.

Профилактика

Воспаление этмоидальных пазух может быть вызвано различными патогенными микроорганизмами. Меры профилактики сводятся к недопущению развития патологического процесса.

Важно уделять особое внимание укреплению иммунитета в период эпидемии гриппа.

Для того чтобы снизить риск развития гаймороэтмоидита у детей, укреплять их иммунную систему нужно с рождения, для этого подходят витамины и иммуностимулирующие препараты.

Источник: https://za-rozhdenie.ru/lor/gajmorit/gajmoroetmoidit-prichiny-simptomy-i-osobennosti-lecheniya

Гаймороэтмоидит: что это такое, симптомы и диагностика, возможные осложнения

Гаймороэтмоидит – воспалительное развитие слизистых носа, находящихся в решетчатой кости, которая выполняет разделительную функцию между полостью носа и черепа. Другое название болезни – этмоидальный синусит, этмоидит. Необходимо разобраться: гаймороэтмоидит – что это такое?

Особенности развития и причины

Внутри решетчатой кости имеются воздушные полости, которые образуют решетчатый лабиринт, поверхность его слизистая. Когда начинается воспалительный процесс слизистой – это означает начало гаймороэтмоидита.

Имеет похожую симптоматику с гайморитом, но встречается значительно реже и вызывает порой несовместимые с жизнью осложнения. Болезнь может быть в острой и хронической форме, развиваться с одной или двух сторон.

Механизм зарождения и развития болезни следующий: когда микробы попадают в слизистую лабиринта, зарождается воспалительный процесс благодаря травмированной ткани. Вследствие этого слизистая отекает.

[attention type=yellow]Кровеносные сосуды переполняются кровью и протоки вывода соответственно сужаются, что препятствует выводу жидкости, происходит загноение.

[/attention]При неправильно назначенной терапии либо ее отсутствии болезнь переходит в хроническую стадию.

Дальше воспаление идет в надкостницу и кость, не исключены вероятность периостита (воспаление надкостницы), остеита (воспалительный процесс костной ткани) и дальнейший распад кости с попаданием гнойного содержимого в глазницу либо мозг.

Заболевание мозга может вызвать несколько причин, которые в одно время оказывают влияние на организм человека:

- Затяжные воспалительные процессы в полости носа (к примеру, ринит).

- Присутствуют отклонения от нормы в носоглотке, которые могут быть как врожденные, так и приобретенные.

- Заболевания на фоне аллергии с признаками ринита

- Ослабленный иммунитет.

- Развитие воспалений в различных пазухах.

- Переохлаждение организма.

- Нарушено действие слизистых.

- Не до конца вылечены заболевания дыхательной системы.

- Влияние химических элементов на слизистые дыхательной системы.

- Проникновение инфекции в полость носа в результате слабого иммунитета либо травматических действиях на слизистую.

- Кариес – инфекционный процесс проходит в синусы.

- Полученная травма лица.

Возбудителями заболевания являются:

- Инфекция бактериального характера.

- Вирусы.

- Грибки.

- Воздействие аллергических веществ.

к оглавлению ↑

Симптомы недуга

Первичные симптомы появляются у всех по-разному. У одних они сразу ярко выраженные. У других, если болезнь хронической формы либо переходит из одной болезни в другую (к примеру, из ринита в синусит) симптомы не появляются достаточно долгое время. Второй вариант подразумевает более долгое и тяжелое лечение.

Основные признаки заболевания:

- Общее недомогание и быстрая утомляемость.

- Из носа не прекращаются гнойные слизистые выделения.

- Постоянно заложен нос.

- Голос становится более хриплым, осипшим, простывшим.

- Появляются боли головы.

- Образуются болевые ощущения в области носа и верхней челюсти.

- Проявление повторяющегося кашля.

- Температура поднимается выше 38 °С.

- Из-за заложенности носа значительно уменьшается чувство обоняния.

- Появляется чувство сдавливания глаз.

- Глаза постоянно слезятся.

- Дыхание более тяжелое, ощущение нехватки воздуха.

- Появление бессонницы и общее ухудшение сна.

- Появляются зубные боли.

Если у больного повышается температура – это говорит о том, что иммунитет пытается побороть болезнь и является хорошим признаком.

В любом случае даже при появлении первичных признаков (неважно, насколько ярко они выражены) необходимо сразу обратиться к врачу, что при правильной диагностике даст возможность быстро обнаружить болезнь и начать своевременное лечение.

к оглавлению ↑

Терапия у беременных, кормящих и детей

Чтоб не допустить каких-либо осложнений при беременности лечение производится только в стационарном режиме. Если женщина кормящая, а заболевание более легкой формы, то не исключено амбулаторное лечение, но в любом случае назначаются антибиотики и иные лекарственные препараты, именно по этой причине поступающее молоко нужно сцеживать, чтоб обеспечить дальнейшую лактацию.

При любых сроках беременности необходимо принимать препараты из группы пенициллинов или цефалоспоринов, а также производится очищение при содействии синус-катетера. Препараты сосудосуживающего действия принимают краткосрочно повторяющимися курсами. Применяются также физиопроцедуры, такие как фонофорез и тубус-кварц.

Наиболее тяжелый процесс болезни у новорожденных детей, так как быстро идет гнойное заражение. Когда болезнь образуется в результате сепсиса, то жизнь ребенка находится в большой опасности. Проводится интенсивная терапия, с применением антибиотических препаратов.

У детей постарше болезнь часто протекает совместно с гайморитом, фронтитом в более легкой форме, чем у новорожденных детей.

До трех лет наблюдается только изолированный тип недуга, происходит это по той причине, что только к этому возрасту происходит полное формирование гайморовых пазух и околоносовой кости.

Терапия производится на стационарном лечении и включает в себя антибактериальные и местные методы. Дальше назначаются иммуномодуляторы, витамины, общеукрепляющие препараты.

Оперативное вмешательство у детей не проводится, так как это способно вызвать множество осложнений.

к оглавлению ↑

Профилактика и возможные осложнения

Для скорейшего выздоровления и во избежание операции необходимо:

- Посетить отоларинголога при первых симптомах.

- Исключить из терапии использование мыла, лука, чеснока и других агрессоров.

- Не курить, как минимум на протяжении заболевания.

- Избегать переохлаждения организма, так как это обеспечивает усиление симптомов.

- Избегать контакта с больными ОРВИ, чтоб не появились сопутствующие инфекции, которые могут вызвать осложнения.

- Воздержаться от посещений бани, бассейна, саун.

- Избегать больших физических нагрузок.

- Проводить закаляющие мероприятия, употреблять здоровую пищу.

При гаймороэтмоидите необходимо срочное лечение, так как острая форма может достаточно быстро перейти в хроническую, что в значительной степени осложнит лечение.

Как острая, так и хроническая формы могут привести к осложнениям, которые угрожают жизни человека, например:

- Происходит распадение решетчатого лабиринта.

- Осложнения могут негативно сказаться на зрении.

- Воспалительный процесс может пойти во внутренние районы черепа, что может привести к абсцессу и гнойному менингиту мозга.

Самостоятельно определить такое заболевание как гаймороэтмоидит фактически не представляется возможным, поскольку необходимо провести многочисленные анализы и профессиональный осмотр больного. Неправильно назначенное или не до конца пройденное лечение может привести к непоправимым результатам.

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

Источник: https://opnevmonii.ru/nos/zabolevaniya/chto-takoe-gajmoroetmoidit.html

Этмоидит (этмоидальный синусит): причины, симптомы, диагностика, лечение | ЛОР Боклин А. К

- Как и любая форма инфекций синусовых пазух, этмоидит может протекать остро и хронически.

- Основными причинами являются вирусная инфекция, искривленная перегородка носа, узость носовых ходов.

- Для эмоидита характерен рост полипов.

- Отличительной особенностью этмоидита является наличие «глазной» симптоматики.

- Наиболее эффективным лечением является эндоскопическая этмоидотомия.

Этмоидит – воспалительный процесс затрагивающий слизистую клеток решетчатой кости.

Как и любой другой синусит, может протекать в острой и хронической форме.

Параназальные или околоносовые пазухи, согласно названию, находятся рядом с носом в костях лицевой части черепа и соединяются с носовой полостью. В здоровом состоянии эти полости обычно не вызывают никаких ощущений.

Этмоидальный синус или система этмоидных клеток состоит из 7-14 отдельных клеток или капсул размером с горошину (Cellulae ethmoidales).

Эти клетки отделены очень тонкими костными стенками друг от друга и от глазниц. Этмоидные клетки граничат с лобной пазухой и соединяются с носовым проходом.

Записаться на консультацию

Симптомы этмоидита

Общие симптомы (характерны для всех синуситов):

- «Плохо-пахнущие» выделения из носа – вплоть до вызывания тошноты и рвоты.

- Слизисто-гнойные выделения из носа (в горле), также называемые «постназальный капельный синдром».

- Хрипота.

- Храп.

- Головная боль (различной интенсивности) и головокружение.

- Отсутствие носового дыхания.

- Снижение обоняния и вкуса.

- Боль в горле.

- Чувство давления в пазухах.

- Хроническая усталость.

- Ощущение опухшей слизистой оболочки носа.

- Глухота из-за одновременного катарального воспаления (один из редких симптомов)

Симптомы характерные для этмоидита:

- При воспалении этмоидальных клеток, характерны орбитальные симптомы: боль во внутреннем углу глаза, надкостнице, лбу. В некоторых случаях – тупая, ноющая боль в области корня носа.

- Может быть, припухлость и отек мягких тканей в области внутреннего угла глаза и сужение глазной щели.

- При прогрессировании глазничных симптомов появляется экзофтальм (смещение глазного яблока вперёд (выпученные глаза), в некоторых случаях со смещением в сторону) и ограничение подвижности глазного яблока.

- Достаточно часто наблюдается полная потеря обоняния.

- Практически всегда сочетается с другими видами синуситов и хроническим ринитом.

- Характерная особенность хронической формы – рост полипов в пазухе.

Возможные осложнения

Как и в случаях других форм воспаления околоносовых пазух, этмоидит может привести к осложнениям, таким как:

- Потеря обоняния – аносмия.

- Глазные инфекции (заболевания), в том числе слепота.

- Костные инфекции – остит, остеомиелит.

- Формирование кисты.

- Сепсис (заражение крови).

- Увеличенный риск астмы.

- Мозг (оболочки) – менингит, энцефалит и др.

- Болезни сердца – перикардит, эндокардит и др.

Хотя многие указанные риски редки, важно своевременно получить лечение в любом случае. Даже при острой форме этмоидита важно лечить воспаление на ранней стадии, а не доводить до хронического течения.

Лечение острого этмоидита

Консервативная терапия – это основное лечение острого этмоидита. В острый период назначаются:

- Интраназальные сосудосуживающие (спреи или капли) – до 5 дней,

- Муколитические средства – для размягчения содержимого этмоидальной пазухи,

- Системные антибактериальные препараты – прием антибиотиков. Могут быть рекомендованы инъекционные формы.

Дополнительно рекомендованы спреи для полости носа с противоотечным и противовоспалительным действием.

Хирургическая коррекция полости носа рекомендуется уже после купирования острого периода этмоидита.

Лечение хронического этмоидита

Если возникает хроническое течение этмоидита, то рекомендуется хирургическое лечение. Оно прежде всего необходимо для удаления содержимого пазухи, а так же для коррекции анатомических структур полости носа – провоцирующих это состояние.

Наиболее эффективным методом данного вида лечения, является эндоскопическая хирургия пазухи или этмоидотомия. Этот метод позволяет снизить не только риск послеоперационных осложнений, но и существенно снижает период восстановления и пребывание пациента в стационаре.

Записаться на консультацию

Источник: https://boklin.ru/zabolevaniya-okolonosovh-pazuh/etmoidit/