Гипохондроплазия: клиническая картина, симптомы, лечение, прогноз

Гипохондросплазия – врожденное состояние, при котором идет нарушение формирования как суставов, так и хрящевой ткани. в итоге это приводит к изменению формы и размера сочленений, существенно уменьшая их размер.

Такое состояние вызывает состояние карликовости.

Патогенез заболевания

Это генетический тип заболевания, который относится к врожденным состояниям. Гипохондроплазия во многом сходна с другими состояниями вроде ахондроплазии, танатоморфной дисплазии и так далее.

Подобное состояние описано было впервые в 1913 году. Статистика по патологии отличается от источника к источнику, но обычно указывается, что данное состояние выявляют в 1 случае из 100000.

Такая разница в данных объясняется простым фактором – более 80% больных получили патологию спонтанно из-за мутаций типа de novo. И только 20% пациентов получили болезнь по наследственному пути. Точно известно, что эта патология встречается реже ахондроплазии и протекает, как правило, в более легкой форме.

Важно! Заболевание в чистом виде не шифруется с помощью кода МКБ. При необходимости ему присваивают номер ахондроплазии — Q77.4.

Клиническая картина гипохондродисплазии

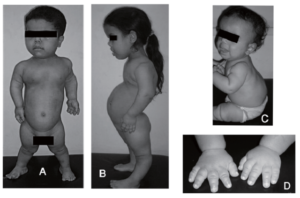

Обычно в первые годы жизни заболевание себя не выдает никакими признаками. Отклонений от норм при рождении не выявляют, набор массы, психофизическое развитие ребенка идет в нормальном темпе.

Первые признаки в отношении отставания роста могут проявиться, начиная с 3-4 лет. В таком случае становится заметной некоторая диспропорциональность тела в виде укорочения ног, рук, увеличения кистей и ступней.

В умственной сфере заболевание почти никогда не проявляется. В большинстве случаев окружение ребенка не всегда выявляет даже физические отклонения в развитии. Обычно такие дети кажутся просто невысокими, в некоторой степени коренастыми людьми. Черты лица и форма черепа обычно не меняются, но в ряде случаев все же фиксируется брахицефалия.

У больных также могут возникать небольшие контрактуры сгибательного типа в области локтей и чуть реже – тазобедренных суставов. Могут иногда проявляться в области голени проявления вальгусной деформации.

[/attention]Примерно у половины случаев регистрируют лордоз в области поясницы. Так как все указанные проявления были типичны для ахондроплазии, но проявлялись не так выраженно, то заболевание считали просто одной из степеней тяжести.

Но современные исследования показали, что гипохондроплазия является отдельной нозологической единицей.

Причины

Причины выделяются в целом две. В большинстве случаев болезнь провоцируют спонтанные мутации в генах. Только пятая часть больных получает патологию наследственным способом. Пол, экология, иные факторы, как правило, никакой роли в проявлении состояния не играют.

Симптомы

Симптомы у болезни проявляются не особенно выражено. В первые 3-4 года у ребенка каких-либо отклонений или нарушений не определяют. Но начиная с указанного возраста могут проявиться:

- Некоторое укорочение верхних и нижних конечностей;

- Увеличение размера кистей и ступней;

- Вальгусная деформация голеней;

- Замедление роста;

- Приобретение типичной коренастой внешности;

- Невыраженные сгибательные контрактуры;

- Лордоз в области поясницы;

- Редко – брахиоцефалия.

В остальном заболевание организм ребенка не затрагивает и на работу внутренних органов не влияет. Нормально развивается ребенок в контексте интеллектуальных способностей.

На фото зоны роста при гипохондродисплазии

Диагностика

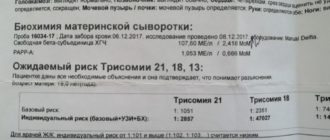

Диагностировать подобное состояние во время беременности не удается, так как состояние не проявляет себя визуально даже после рождения в первые годы жизни. Крайне редко в период вынашивания ребенка проводится амниоцентез, а также биопсия ворсин хориона, при исследовании которых могут быть выявлены мутации соответствующих генов. Но такие исследования в большинстве случаев не проводят.

https://www.youtube.com/watch?v=SRfm7C5d37c

Только после того, как начались изменения, происходит замедление роста, врачи могут заподозрить болезнь. В таком случае проводится тщательный осмотр ребенка, после чего назначается прохождение:

- Рентгена;

- Молекулярно-генетического анализа;

- Сбор анамнеза.

Как показала статистика, у детей в большинстве случаев спондилоэпифизарное заболевание проявлялось, если отец старше 35-45 лет. Условно такой фактор считается одной из причин, влияющих на мутацию, хотя исследования такой связи и не выявили.

Как лечат

Лечения у такого состояния нет. Гипохондроплазия провоцирует развитие карликовости, которая остается до конца жизни.

Но в отличии от схожих патологий, данное состояние не провоцирует существенных ограничений в образе жизни, а симптоматика проявляется невыраженно.

Умственная сторона развития не затрагивается, из-за чего врачи лечением данной патологии просто не занимаются.

Из-за лордоза и контрактуры, которые также носят низкую интенсивность проявления, могут быть прописаны курсы физиотерапии и ЛФК.

Медикаментозное воздействие в большинстве случаев не требуется. Более того, болезнь в целом на здоровье, как таковое, не влияет и осложнений не провоцирует.

Прогноз

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что гипохондроплазия – это врожденное заболевание, которое не оказывает в контексте здоровья на ребенка негативного воздействия. Потому прогнозы у таких больных благоприятные, отзывы после оперативного лечения положительные.

Единственный фактор, который следует учитывать – это необходимость адаптации и укрепления психоэмоциональной стороны развития, чтобы больной мог нормально функционировать в социуме без психологических травм и комплексов, спровоцированных недостаточно высоким ростом.

Отзывы о лечении гипохондроплазии у ребенка:

Источник — gidmed.com

Источник: https://zhivi-zdorovo.ru/?p=123999

Гипохондроплазия

Гипохондроплазия – наследственное заболевание, относящееся к группе хондродисплазий, причина которого заключается в нарушении формирования хрящей и некоторых типов костей, что приводит к карликовости.

Симптомами этой патологии являются укороченные конечности и пальцы, увеличенные относительные размеры кистей и стоп, небольшое ограничение движений в локтевом суставе и поясничный лордоз. Диагностика производится на основании осмотра пациента, данных рентгенологических исследований, молекулярно-генетического анализа.

Лечения гипохондроплазии не существует, однако серьезных осложнений, значительно ухудшающих качество жизни пациента (кроме карликовости), также не наблюдается.

Гипохондроплазия – генетическая патология, которая во многом сходна с родственными ей хондродисплазиями – например, ахондроплазией и танатоформной дисплазией. Впервые это состояние было описано в 1913 году Равенной, который выявил наследственную природу этой формы карликовости и ее отличия от ахондроплазии.

Встречаемость гипохондроплазии в настоящий момент точно неизвестна – некоторые врачи-генетики указывают цифры 1:100000, однако с этим согласны далеко не все исследователи.

Основное затруднение в вычислении встречаемости этого заболевания обусловлено тем, что более чем в 80% случаев оно возникает спонтанно по причине мутаций de novo. Остальная доля случаев гипохондроплазии (менее 20%) передается по аутосомно-доминантному механизму.

Однако точно установлено, что данная патология встречается намного реже ахондроплазии (1:20000), хоть и имеет более легкое течение. Заболевание с равной степенью вероятности поражает как мужчин, так и женщин.

Причины гипохондроплазии

[attention type=green]Большое сходство проявлений гипохондроплазии с ахондроплазией обусловлено тем, что причиной данных заболеваний являются мутации одного и того же гена — FGFR3, расположенного на 4-й хромосоме. Он кодирует последовательность фактора роста фибробластов-3, представляющего собой трансмембранный рецептор тирозинкиназы.

[/attention]В норме он несколько тормозит рост фибробластов и хондроцитов в ростовых пластинках эндохондральных костей, тем самым контролируя правильное развитие костной ткани.

При мутациях гена FGFR3 полученный фактор роста фибробластов-3 имеет дефект и не может полноценно выполнять свои функции – в зависимости от характера генетического дефекта это может привести к танатоформной дисплазии, ахондроплазии или гипохондроплазии.

Выявлено несколько десятков мутаций гена FGFR3, результатом которых является развитие карликовости по типу гипохондроплазии. Наиболее распространенным является дефект, возникающий по причине замены азотистого основания (аденина или гуанина) в положении 1620 тринадцатого экзона гена.

В результате в полученном от такого гена белке в положении 540 происходит замена аспараганина на лизин, что значительно изменяет тирозинкиназную чувствительность рецептора.

Кроме того, описано еще множество других замен азотистых оснований в гене и, как следствие, аминокислот в полученном протеине, которые приводят к развитию симптомов гипохондроплазии.

[attention type=red]Однако имеются указания, что у некоторых больных с клинической картиной этого заболевания при генетическом исследовании не было выявлено дефектов FGFR3. Это может говорить о том, что в развитии гипохондроплазии могут участвовать и другие гены.

[/attention]Все мутации вышеуказанного гена наследуются по аутосомно-доминантному механизму, однако в подавляющем большинстве случаев они являются спонтанными и не выявляются у родителей или родственников больного. Подмечено, что у многих пациентов с гипохондроплазией возраст отцов превышает средний, что может указывать на герминативную природу появления мутаций гена FGFR3.

Симптомы гипохондроплазии

Как правило, в первые годы жизни ребенка гипохондроплазия ничем себя не проявляет – при рождении не наблюдается никаких отклонений от нормы, набор массы и психофизическое развитие происходят нормально.

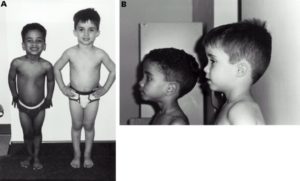

Первые признаки отставания в росте регистрируются в возрасте 3-4-х лет, становится заметной небольшая диспропорциональность тела (короткие руки и ноги, увеличенные ступни и кисти). Однако отклонений в умственной сфере при гипохондроплазии практически никогда не наблюдаются.

Во многих случаях окружающие даже не сразу выявляют какие-либо необычные пропорции у больных – они просто выглядят невысокими коренастыми людьми. Форма черепа и черты лица при гипохондроплазии зачастую без особенностей, иногда может выявляться небольшая брахицефалия.

У больных иногда возникают незначительные сгибательные контрактуры локтевых суставов и очень редко – тазобедренных. Вальгусное искривление бедренных костей при гипохондроплазии не наблюдается, возможны аналогичные деформации голени. Примерно в половине случаев у больных возникает лордоз поясничного отдела позвоночника.

Так как все эти проявления похожи на симптомы ахондроплазии, только выражены намного слабее, долгое время считалось, что это одна и та же патология, только отдельные исследователи относили ее к самостоятельной нозологической единице.

Лишь современные исследования в области генетики однозначно доказали справедливость такого выделения гипохондроплазии.

Диагностика гипохондроплазии

Выявление гипохондроплазии производится на основании комплекса медицинских мер: консультации педиатра и ортопеда, рентгенологических исследований, молекулярно-генетического анализа.

При осмотре больных старше 3-4-х лет обнаруживают характерные для патологии изменения – укороченные конечности, увеличенный относительный размер стоп и кистей, нарушения подвижности в локтевом и иногда в тазобедренном суставе, поясничный лордоз.

Если гипохондроплазия имеет наследственный характер, то такие проявления всегда имеются у одного из родителей, так как это заболевание является аутосомно-доминантным. При здоровых родителях косвенным признаком, указывающим на эту патологию, может быть возраст отца на момент зачатия более 40-45 лет.

[attention type=green]Намного больше информации о гипохондроплазии дают рентгенологические исследования костей, суставов и позвоночника. При обследовании последнего выявляют сужение спинномозгового канала в каудальном направлении, вогнутые контуры задней поверхности поясничных позвонков.

[/attention]Также рентгенологически наблюдается укорочение и уплотнение бедренных и плечевых костей, незначительное удлинение большеберцовой кости, эпифизы костей квадратной формы в области коленных суставов, уплощение вертлужной впадины.

Примерно в двух третях случаев гипохондроплазии также диагностируется укорочение локтевой кости.

https://www.youtube.com/watch?v=GVQxANjCbhc

Генетическая диагностика гипохондроплазии включает в себя прямое секвенирование последовательности гена FGFR3 или отдельных его экзонов для выявления мутаций. Чаще всего производят исследование 13-го экзона гена, так как именно там располагаются дефекты в большинстве случаев заболевания.

Возможна пренатальная диагностика посредством амниоцентеза или биопсии ворсин хориона. Дифференциальный диагноз следует проводить с ахондроплазией и другими состояниями, которые сопровождаются укорочением конечностей.

Различают эти патологии между собой при помощи рентгенологических и генетических методов исследования.

Лечение и прогноз гипохондроплазии

[attention type=red]Специфического лечения гипохондроплазии не существует, карликовость остается у человека на всю жизнь.

[/attention]Однако в отличие от ахондроплазии это заболевание практически никогда не сопровождается умственной неполноценностью, ряд других проявлений по типу контрактуры суставов и лордоза поясничного отдела позвоночника также выражены весьма незначительно.

Поэтому прогноз гипохондроплазии относительно жизни и ее качества в большинстве случаев благоприятный. Лишь в некоторых случаях взрослым больным может потребоваться хирургическое вмешательство из-за сдавления поясничного отдела спинного мозга или его корешков (радикулит), которые возникают по причине лордоза и нарушения строения позвонков.

Профилактика заболевания сводится к пренатальной генетической диагностике, особенно это необходимо делать семейным парам, где один из родителей страдает от гипохондроплазии. Учитывая аутосомно-доминантный характер наследования этой патологии, вероятность рождения больного ребенка при здоровом втором родителе составляет 50%.

Источник: https://mymednews.ru/gipohondroplaziia/

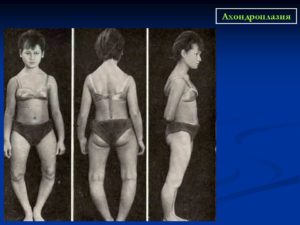

Ахондроплазия

Ахондроплазия (также называемая: диафизарная аплазия, болезнь Парро-Мари, врожденная хондродистрофия) — это хрящевая болезнь, которая является одной из основных причин непропорциональной карликовости: у больных пациентов верхние и нижние конечности короче, чем обычно, а туловище — нормальное.

Причины ахондроплазии генетические: мутация гена FGFR3, расположенного на хромосоме 4, вызывает ее возникновение.

Помимо характерных особенностей короткого роста и отсутствия пропорциональности между конечностями и туловищем, ахондроплазия является причиной других клинических признаков, включая: коротких пальцев, вальгусной деформации колен или стоп, большой головы и видного лба.

В настоящее время не существует специальных методов лечения ахондроплазии. Поэтому ахондроплазия является неизлечимым заболеванием.

Что такое ахондроплазия?

Ахондроплазия — это редкое генетическое (наследственное) заболевание костей, которое встречается у одного из 15 000–35 000 живорожденных.

Ахондроплазия — наиболее распространенный тип карликовости, при котором руки и ноги ребенка коротки пропорционально длине тела. Кроме того, голова часто бывает большой, а туловище нормального размера.

Средний рост взрослых мужчин с ахондроплазией составляет около 133 см. Средний рост взрослых женщин с ахондроплазией составляет около 125 см.

Признаки и симптомы

Это редкое генетическое заболевание характеризуется отличительными признаками:

- низкий рост (обычно ниже 5 футов [см. фото]);

- необычно большая голова (макроцефалия) с выраженным лбом (лобная выпуклость) и плоским (вдавленным) носовым мостиком;

- короткие руки и ноги;

- выпуклый живот и ягодицы (из-за внутренней кривой позвоночника);

- короткие пальцы рук, которые принимают трехконечное положение во время разгибания.

Признаки в детском возрасте.

Дети, рожденные с ахондроплазией, обычно имеют «куполообразный» (сводчатый) череп и очень широкий лоб. В небольшой пропорции происходит чрезмерное накопление жидкости вокруг мозга (гидроцефалия). Для ахондроплазии в младенчестве также характерен низкий мышечный тонус (гипотония).

Причины и факторы риска

Ахондроплазия возникает в результате специфических изменений (мутаций) гена, известного как рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR3).

Для большинства пациентов нет очевидного семейного анамнеза этого состояния. Повышенный возраст отца (пожилой отцовский возраст) может быть фактором, способствующим возникновению спорадической ахондроплазии.

Реже семейные случаи ахондроплазии следуют по аутосомно-доминантному типу наследования. Доминантные генетические расстройства возникают, когда необходима только одна копия аномального гена, чтобы вызвать конкретное расстройство.

Аномальный ген может быть унаследован от любого из родителей или может быть результатом мутации (изменения) гена у пострадавшего человека. Риск передачи ненормального гена от пораженного родителя потомству составляет 50% для каждой беременности. Риск одинаков для мужчин и женщин.

Затронутые группы населения

Ахондроплазия поражает мужчин и женщин в равных количествах. Это расстройство появляется у развивающегося плода и является одной из наиболее распространенных форм скелетной дисплазии, вызывающей карликовость. Предполагаемая частота ахондроплазии варьировала от 1 на 15 000 до 1 на 35 000 рождений.

Похожие на ахондроплазию расстройства

Симптомы следующих расстройств могут быть сходными с таковыми при ахондроплазии. Сравнения могут быть полезны для дифференциальной диагностики:

Гипохондроплазия — это генетическое заболевание, характеризующееся небольшим ростом и непропорционально короткими руками, ногами, кистями и ступнями (т. е. карликовостью коротких конечностей).

У тех, кто страдает этим расстройством, низкий рост часто не распознается до раннего или среднего возраста или, в некоторых случаях, до зрелого возраста. У пострадавших также может развиться изгиб ног в раннем детстве, который часто самопроизвольно улучшается с возрастом.

В некоторых случаях могут присутствовать дополнительные аномалии, такие как необычно большая голова (макроцефалия), относительно выступающий лоб, ограниченное разгибание и вращение локтей и/или другие физические отклонения.

[attention type=yellow]Кроме того, примерно в 10 процентах случаев может наблюдаться легкая умственная отсталость.

[/attention]В некоторых случаях гипохондроплазия, по-видимому, возникает случайно по неизвестным причинам (спорадически) без очевидного семейного анамнеза. В других случаях это семейное расстройство с аутосомно-доминантным наследованием.

Как отмечалось выше (см. «Причины»), гипохондроплазия и ахондроплазия могут быть результатом различных мутаций одного и того же гена (т.е. FGFR3).

Ахондроплазию можно отличить от других форм карликовости коротких конечностей посредством тщательного клинического обследования, рентгенологического исследования и/или дополнительных диагностических методов.

Стандартные методы лечения

В настоящее время нет способа предотвратить или лечить ахондроплазию, поскольку в большинстве случаев возникают новые неожиданные мутации. Лечение гормоном роста существенно не влияет на рост человека с ахондроплазией. В некоторых очень специализированных случаях могут быть рассмотрены удлиняющие ноги операции.

Обнаружение аномалий кости, особенно в области спины, важно для предотвращения затрудненного дыхания и болей в ногах или потери функции. Кифоз (или горбун) может потребоваться хирургическая коррекция, если он не исчезает, когда ребенок начинает ходить.

Хирургия также может помочь сгибанию ног. Ушные инфекции, возникают вследствие болезни необходимо лечить немедленно, чтобы избежать потери слуха.

Проблемы с зубами, возможно, должны быть решены ортодонтом (стоматологом, имеющим специальную подготовку по выравниванию зубов).

Гипохондроплазия: причины заболевания, основные симптомы, лечение и профилактика

Наследственное заболевание, которое относится к группе хондродисплазий, возникающих на фоне нарушения формирования хрящей и некоторых типов костей, что приводит к развитию карликовости.

Причины

Значительное сходство симптомов гипохондроплазии с ахондроплазией обусловлено тем, что оба эти заболевания возникают в результате мутации одного и того же гена — FGFR3, расположенного на 4 хромосоме, отвечающей за кодировку последовательности фактора роста фибробластов-3, который представляет собой трансмембранный рецептор тирозинкиназы.

В норме он незначительно ингибирует рост фибробластов и хондроцитов в ростовых пластинках эндохондральных костей, что позволяет ему контроливать правильное развитие костной ткани.

При мутациях гена FGFR3 фактор роста фибробластов-3 является неполноценным, что не позволяет ему правильно выполнять его функции и иногда приводит к развитию танатоформной дисплазии, ахондроплазии или гипохондроплазии.

Выявлено более двадцати мутаций гена FGFR3, в результате которых происходит развитие карликовости по типу гипохондроплазии. Самым распространенным типом дефекта является дефект, возникающий в результате замены азотистого основания в положении 1620 тринадцатого экзона гена.

В результате в полученном от такого гена белке в положении 540 происходит замена аспараганина на лизин, что полностью изменяет тирозинкиназную чувствительность рецептора.

Помимо этого, описано достаточно много других замен азотистых оснований в гене и, как следствие, аминокислот в полученном протеине, которые вызывают развитие гипохондроплазии.

[attention type=red]Однако некоторые сведенья указывают на то, что у больных с клинической картиной этого заболевания при генетическом исследовании не было выявлено дефектов FGFR3. Это указывает на то, что в развитии гипохондроплазии могут участвовать и другие гены.

[/attention]Все мутации вышеуказанного гена наследуются по аутосомно-доминантному механизму, однако в подавляющем большинстве случаев они являются спонтанными и не выявляются у родителей или родственников больного. Подмечено, что у многих лиц с гипохондроплазией возраст отцов превышает средний, что может указывать на герминативный генез мутаций гена FGFR3.

Симптомы

В большинстве случаев в первые годы жизни ребенка заболевание никак не проявляет себя. При рождении у таких детей не обнаруживается никаких отклонений от нормы, так как набор массы тела и психофизическое развитие происходят нормально. Первые признаки отставания в росте появляются у ребенка в возрасте 3 или 4 лет.

В этом возрасте у малыша становится заметной незначительная диспропорциональность тела. Нарушение интелектуального развития при гипохондроплазии практически никогда не наблюдаются. Во многих случаях окружающие даже не сразу выявляют какие-либо необычные пропорции у больных, вследствие чего они просто выглядят невысокими коренастыми людьми.

Форма черепа и черты лица при гипохондроплазии зачастую без особенностей, иногда может определяться небольшая брахицефалия.

У больных в редких случаях могут возникать незначительные сгибательные контрактуры локтевых суставов и очень редко – тазобедренных. У больных не выявляется вальгусного искривления бедренных костей при гипохондроплазии, но при этом возможны аналогичные деформации голени.

Примерно в половине случаев у пациентов возникает лордоз поясничного отдела позвоночника.

В связи с тем, что все эти явления похожи на симптомы ахондроплазии, только менее выражены, долгое время считалось, что это одна и та же патология, и только отдельные исследователи относили ее к самостоятельной нозологической единице, что было подтверждено генетическими исследованиями.

Диагностика

Диагностика гипохондроплазии осуществляется на основании комплекса медицинских мероприятий. Для постановки диагноза больному может потребоваться проведение рентгенологических исследований и молекулярно-генетического анализа.

Лечение

На данный момент не разработано специфическое лечения гипохондроплазии, вследствие этого карликовость остается у человека на всю жизнь. Однако в отличие от ахондроплазии данная патология практически никогда не сопровождается умственной неполноценностью.

В терапевтических целях такие больные могут получать витаминно-минеральные комплексы.

В редких случаях взрослым больным может потребоваться хирургическое вмешательство из-за сдавления поясничного отдела спинного мозга или его корешков, которые возникают по причине лордоза и нарушения строения позвонков.

Профилактика

Профилактика гипохондроплазии сводится к пренатальной генетической диагностике, особенно это необходимо делать семейным парам с неблагоприятным семейным анамнезом.

Источник: https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/gipohondroplaziya.htm

Гипохондроплазия: патогенез заболевания и симптоматика, стандартные методы терапии, прогноз и классификация

Гипохондросплазия – врожденное состояние, при котором идет нарушение формирования как суставов, так и хрящевой ткани. в итоге это приводит к изменению формы и размера сочленений, существенно уменьшая их размер.

Такое состояние вызывает состояние карликовости.

Гипохондроплазия

Гипохондроплазия – наследственное заболевание, относящееся к группе хондродисплазий, причина которого заключается в нарушении формирования хрящей и некоторых типов костей, что приводит к карликовости.

Симптомами этой патологии являются укороченные конечности и пальцы, увеличенные относительные размеры кистей и стоп, небольшое ограничение движений в локтевом суставе и поясничный лордоз. Диагностика производится на основании осмотра пациента, данных рентгенологических исследований, молекулярно-генетического анализа.

Лечения гипохондроплазии не существует, однако серьезных осложнений, значительно ухудшающих качество жизни пациента (кроме карликовости), также не наблюдается.

Гипохондроплазия – генетическая патология, которая во многом сходна с родственными ей хондродисплазиями – например, ахондроплазией и танатоформной дисплазией. Впервые это состояние было описано в 1913 году Равенной, который выявил наследственную природу этой формы карликовости и ее отличия от ахондроплазии.

https://www.youtube.com/watch?v=Te8ALrBDoi8

Встречаемость гипохондроплазии в настоящий момент точно неизвестна – некоторые врачи-генетики указывают цифры 1:100000, однако с этим согласны далеко не все исследователи.

Основное затруднение в вычислении встречаемости этого заболевания обусловлено тем, что более чем в 80% случаев оно возникает спонтанно по причине мутаций de novo. Остальная доля случаев гипохондроплазии (менее 20%) передается по аутосомно-доминантному механизму.

Однако точно установлено, что данная патология встречается намного реже ахондроплазии (1:20000), хоть и имеет более легкое течение. Заболевание с равной степенью вероятности поражает как мужчин, так и женщин.

[attention type=green]Большое сходство проявлений гипохондроплазии с ахондроплазией обусловлено тем, что причиной данных заболеваний являются мутации одного и того же гена — FGFR3, расположенного на 4-й хромосоме. Он кодирует последовательность фактора роста фибробластов-3, представляющего собой трансмембранный рецептор тирозинкиназы.

[/attention]В норме он несколько тормозит рост фибробластов и хондроцитов в ростовых пластинках эндохондральных костей, тем самым контролируя правильное развитие костной ткани.

При мутациях гена FGFR3 полученный фактор роста фибробластов-3 имеет дефект и не может полноценно выполнять свои функции – в зависимости от характера генетического дефекта это может привести к танатоформной дисплазии, ахондроплазии или гипохондроплазии.

Выявлено несколько десятков мутаций гена FGFR3, результатом которых является развитие карликовости по типу гипохондроплазии. Наиболее распространенным является дефект, возникающий по причине замены азотистого основания (аденина или гуанина) в положении 1620 тринадцатого экзона гена.

В результате в полученном от такого гена белке в положении 540 происходит замена аспараганина на лизин, что значительно изменяет тирозинкиназную чувствительность рецептора.

Кроме того, описано еще множество других замен азотистых оснований в гене и, как следствие, аминокислот в полученном протеине, которые приводят к развитию симптомов гипохондроплазии.

Однако имеются указания, что у некоторых больных с клинической картиной этого заболевания при генетическом исследовании не было выявлено дефектов FGFR3. Это может говорить о том, что в развитии гипохондроплазии могут участвовать и другие гены.

Все мутации вышеуказанного гена наследуются по аутосомно-доминантному механизму, однако в подавляющем большинстве случаев они являются спонтанными и не выявляются у родителей или родственников больного. Подмечено, что у многих пациентов с гипохондроплазией возраст отцов превышает средний, что может указывать на герминативную природу появления мутаций гена FGFR3.

Как правило, в первые годы жизни ребенка гипохондроплазия ничем себя не проявляет – при рождении не наблюдается никаких отклонений от нормы, набор массы и психофизическое развитие происходят нормально.

Первые признаки отставания в росте регистрируются в возрасте 3-4-х лет, становится заметной небольшая диспропорциональность тела (короткие руки и ноги, увеличенные ступни и кисти). Однако отклонений в умственной сфере при гипохондроплазии практически никогда не наблюдаются.

[attention type=yellow]Во многих случаях окружающие даже не сразу выявляют какие-либо необычные пропорции у больных – они просто выглядят невысокими коренастыми людьми. Форма черепа и черты лица при гипохондроплазии зачастую без особенностей, иногда может выявляться небольшая брахицефалия.

[/attention]У больных иногда возникают незначительные сгибательные контрактуры локтевых суставов и очень редко – тазобедренных. Вальгусное искривление бедренных костей при гипохондроплазии не наблюдается, возможны аналогичные деформации голени. Примерно в половине случаев у больных возникает лордоз поясничного отдела позвоночника.

Так как все эти проявления похожи на симптомы ахондроплазии, только выражены намного слабее, долгое время считалось, что это одна и та же патология, только отдельные исследователи относили ее к самостоятельной нозологической единице.

Лишь современные исследования в области генетики однозначно доказали справедливость такого выделения гипохондроплазии.

Выявление гипохондроплазии производится на основании комплекса медицинских мер: консультации педиатра и ортопеда, рентгенологических исследований, молекулярно-генетического анализа.

При осмотре больных старше 3-4-х лет обнаруживают характерные для патологии изменения – укороченные конечности, увеличенный относительный размер стоп и кистей, нарушения подвижности в локтевом и иногда в тазобедренном суставе, поясничный лордоз.

[attention type=green]Если гипохондроплазия имеет наследственный характер, то такие проявления всегда имеются у одного из родителей, так как это заболевание является аутосомно-доминантным. При здоровых родителях косвенным признаком, указывающим на эту патологию, может быть возраст отца на момент зачатия более 40-45 лет.

Намного больше информации о гипохондроплазии дают рентгенологические исследования костей, суставов и позвоночника. При обследовании последнего выявляют сужение спинномозгового канала в каудальном направлении, вогнутые контуры задней поверхности поясничных позвонков.

[/attention]Также рентгенологически наблюдается укорочение и уплотнение бедренных и плечевых костей, незначительное удлинение большеберцовой кости, эпифизы костей квадратной формы в области коленных суставов, уплощение вертлужной впадины.

Примерно в двух третях случаев гипохондроплазии также диагностируется укорочение локтевой кости.

https://www.youtube.com/watch?v=GVQxANjCbhc

Генетическая диагностика гипохондроплазии включает в себя прямое секвенирование последовательности гена FGFR3 или отдельных его экзонов для выявления мутаций. Чаще всего производят исследование 13-го экзона гена, так как именно там располагаются дефекты в большинстве случаев заболевания.

Возможна пренатальная диагностика посредством амниоцентеза или биопсии ворсин хориона. Дифференциальный диагноз следует проводить с ахондроплазией и другими состояниями, которые сопровождаются укорочением конечностей.

Различают эти патологии между собой при помощи рентгенологических и генетических методов исследования.

[attention type=red]Специфического лечения гипохондроплазии не существует, карликовость остается у человека на всю жизнь.

[/attention]Однако в отличие от ахондроплазии это заболевание практически никогда не сопровождается умственной неполноценностью, ряд других проявлений по типу контрактуры суставов и лордоза поясничного отдела позвоночника также выражены весьма незначительно.

Поэтому прогноз гипохондроплазии относительно жизни и ее качества в большинстве случаев благоприятный.

Лишь в некоторых случаях взрослым больным может потребоваться хирургическое вмешательство из-за сдавления поясничного отдела спинного мозга или его корешков (радикулит), которые возникают по причине лордоза и нарушения строения позвонков.

Профилактика заболевания сводится к пренатальной генетической диагностике, особенно это необходимо делать семейным парам, где один из родителей страдает от гипохондроплазии.

Учитывая аутосомно-доминантный характер наследования этой патологии, вероятность рождения больного ребенка при здоровом втором родителе составляет 50%.

Источник: https://cmiac.ru/kosti-i-sustavy/gipohondroplaziya-prichiny-simptomy-lechenie.html

Ахондроплазия: что это такое, симптомы заболевания у детей, роль генетики

Ахондроплазия (диафизарная аплазия, врожденная хондродистрофия) представляет собой генетическое заболевание, следствием которого является нарушение роста костной ткани. Это одна из наиболее часто встречающихся разновидностей карликовости.

Судить о наличии у ребенка данной патологии можно уже с момента рождения.

Точные причины заболевания неизвестны, однако приблизительно в 80-90% случаев оно является следствием новых генных мутаций и встречается примерно у одного из каждых 25 000 новорожденных, вне зависимости от расы и пола.

Тот факт, что эта патология отражалась еще в древнеегипетском искусстве, делает ее одним из наиболее древних врожденных дефектов, зарегистрированных в истории человечества.

Краткая информация

Ахондроплазия (также называемая: диафизарная аплазия, болезнь Парро-Мари, врожденная хондродистрофия) — это хрящевая болезнь, которая является одной из основных причин непропорциональной карликовости: у больных пациентов верхние и нижние конечности короче, чем обычно, а туловище — нормальное.

Причины ахондроплазии генетические: мутация гена FGFR3, расположенного на хромосоме 4, вызывает ее возникновение.

Помимо характерных особенностей короткого роста и отсутствия пропорциональности между конечностями и туловищем, ахондроплазия является причиной других клинических признаков, включая: коротких пальцев, вальгусной деформации колен или стоп, большой головы и видного лба.

В настоящее время не существует специальных методов лечения ахондроплазии. Поэтому ахондроплазия является неизлечимым заболеванием.

Методы диагностики

Диагностика ахондроплазии не составляет больших усилий. Она включает в себя 3 основные метода:

- составление клинической оценки;

- результаты рентгенограммы;

- ПЦР (полимеразную цепную реакцию).

В клиническую оценку состояния больного входит визуальный осмотр и оценка показателей внешнего вида. Характерный внешний вид больных: большая голова, вдавленная переносица, короткие конечности, искривления ног и позвоночника — составляют общую клиническую картину.

Полученные данные заносятся в специальные таблицы, которые впоследствии сравниваются с таблицами, составленными для больных ахондроплазией.

[attention type=green]Зная, на какие органы и системы указанных больных следует обратить внимание, профилирующий врач проводит комплексное обследование и обращается за консультацией к другим специалистам: ЛОР осматривает состояние носовых ходов, нейрохирург – головной мозг, пульмонолог – дыхательную систему и др.

[/attention]Результаты рентгенограммы, проводимой в данных случаях обязательно, являются важным подтверждением развития заболевания. Можно отметить основные отклонения от нормы:

- явную дисгармонию между лицевой и мозговой частью черепа;

- уменьшение размера затылочного отверстия;

- деформацию грудной клетки;

- трубчатые кости бедра и плеча короткие и толстые;

- суставы имеют неправильное строение и форму;

- характерное изменение строения тазовых костей и др.

Современный метод ПЦР позволяет с вероятностью 99% выявить мутацию гена FGFR3, указывающую на заболевание. Тестирование проводится на специальном оборудовании клинических лабораторий.

Лечение ахондроплазии

На сегодняшний день способа нормализовать развитие скелета детей с данным врожденным нарушением не существует. В нескольких медицинских центрах проводится оценка эффективности использования гормона роста человека для лечения детей с ахондроплазией.

Больше того, имеются данные, согласно которым у некоторых детей, получающих гормон роста, отмечается незначительное увеличение роста. Однако пока что остается неизвестным, даст ли такое лечение заметный эффект, и будут ли эти дети заметно выше ростом, когда станут взрослыми.

Также рост больного ахондроплазией можно увеличить на 20-30 см при помощи хирургической операции, направленной на удлинение костей нижних конечностей, но такие методики требуют длительного лечения и могут иметь много осложнений в будущем. Кроме того, подобное хирургическое вмешательство может быть выполнено исключительно в медицинских центрах, имеющих большой опыт проведения аналогичных процедур. Поэтому к такому способу лечения прибегают крайне редко.